Grasiele Sousa a.k.a. Cabelódroma, 1978, São Bernardo do Campo/SP. Vive e trabalha entre Cachoeira/Bahia e São Paulo. Mestra em Psicologia Clínica – Núcleo de Estudos da Subjetividade Contemporânea da PUC/SP, graduada em Educação Artística – IA UNESP. Tem a intenção de discutir na arte e no cotidiano, processos e formas de socialização feminina em que o corpo demarca um duplo lugar de exploração e liberação. Também se interessa pelo deslocamento de materiais e ações recorrentes no espaço doméstico para o contexto da arte. Em geral, essas ideias são realizadas como performances e ultimamente como objetos e imagens gráficas.

_ Grasiele, você é graduada em Educação Artística e mestra em Psicologia Clínica, de que maneira essas duas formações afetaram sua produção artística?

Bom, acho que é importante dizer que me graduei em 2003 e recebi o título de mestra em 2015, então, há uma boa distância entre essas experiências e a maneira como elas ecoam no meu trabalho. Durante os primeiros anos do curso de Educação Artística, o currículo interdisciplinar permitiu um contato simultâneo com questões básicas das linguagens da música, das artes visuais e cênicas. Havia também uma disciplina muito interessante e polêmica de “integração de linguagens”. A expectativa era a de experimentar uma metodologia de ensino e criação marcada por equivalências e horizontalidade quanto às formas de combinar/misturar, por exemplo, movimento corporal, pintura, som. É claro que a realidade nos retirava dessa perspectiva bastante simplificada e, talvez polivalente, e nos fazia pensar na complexidade de uma ambiência (em teoria, na sala de aula, no ateliê) em que os limites entre os campos tradicionais da arte estão borrados. Ano a ano, essa aula era ministrada por um novo docente, confirmando a variedade de concepções e arranjos para este “problema”. Penso que esse período da graduação me trouxe uma visão do fazer artístico relacionado ao livre trânsito por meios e processos que vão numa direção diferente da formação/trabalho do especialista. A experiência dos anos finais tomou outro caminho, pois para a conclusão do curso era necessário eleger uma única linguagem para “aprofundar” e se tornar uma licenciada, no meu caso, em artes cênicas. A partir deste ponto, creio que o curso perdeu parte de seu brilho para alguns de nós, todavia, algo ocorreu nos 45’ do segundo tempo que me reconectou com essa forma de entender arte como um campo expandido: a performance. É que nosso trabalho de conclusão de curso, que deveria ser uma montagem teatral, ganhou contornos mais experimentais a partir da leitura de “Performance como Linguagem” (1989) do Renato Cohen. Minha turma era um tanto quanto inquieta para seguir um gênero ou estrutura dramática e esse livro trouxe uma perspectiva do corpo como uma situação – ao invés de representação – permeável a meios e suportes artísticos, o que nos fazia avançar um pouco mais naquela discussão sobre a arte como um ambiente das muitas linguagens em rede.

Percebo que com a disciplina de “Integração de linguagens” e a abordagem do corpo a partir da performance consegui corporificar o que a própria convivência espacial do Instituto de Artes aguçava. Me lembro que era praticamente impossível assistir uma aula sem que fosse atravessada pelo que vinha do exterior da sala: frases de um piano, percussão, canto lírico, ensaio de peça, manifestações, solvente que exalava pelo ar… A todo tempo éramos estimulados por essa possibilidade do aprendizado e criação como constelação. Antes de dar um salto temporal para falar da época do mestrado, gostaria de dizer que, recém formada, tive a oportunidade de trabalhar com arquivos de dois grandes dançarinos, Ivaldo Bertazzo (1949) e Klauss Vianna (1928 – 1992); desenvolvi figurinos para Cias de teatro de São Paulo; fui professora de ensino superior, escrevi livros didáticos para o ensino de Artes; também dei continuidade à minha formação livre em dança contemporânea, o que me levou a participar em dois grupos de dança. Parei isso tudo e comecei a fazer performance com meu cabelo. Ingressei no mestrado com um projeto para investigar o cabelo como uma forma de subjetividade, pois essa parte do corpo também designa alguma forma de entendimento sobre si. Era também uma oportunidade de teorizar algo que vinha pensando em minhas performances em torno do projeto Cabelódromo. Compreendo que meu intuito não era só uma questão de aparência, de reforçar um mero “fetiche” de um adorno da face, mas de uma política do corpo, pessoal e contextual, na medida em que o cabelo também corresponde a negociações, conscientes ou não, que fazemos durante a vida com nós mesmos e com o meio vivente para dar substância a algo que se experimenta /nos é “imposto” como pessoa. Ocorre que logo no início da pesquisa me deparei com um novo objeto, que nem sabia como constituí-lo, mas que sem dúvida queria pesquisar. Estou falando dos tutoriais e vlogs sobre práticas de embelezamento postados no YouTube. Isso era 2012 e esse conteúdo, hoje reconhecido segmento de negócio realizado como ofício de Influenciador digital ou YouTuber, no Brasil, ainda não se definia dessa maneira. Naquela época, se tratava principalmente de um universo “amador” de compartilhamento em rede de dicas e saberes triviais; de experimentação do vídeo à maneira de um programa de televisão visto por uma audiência afetiva em escala (potencialmente) planetária; da recuperação daqueles encontros presenciais com a conselheira de beleza batendo à sua porta do “Din Don! Avon Chama!”. Eu achei muito estranho ver uma pessoa se filmando na intimidade do lar para mostrar como utilizava um shampoo a seco. Ao mesmo tempo, intuía que esta situação não poderia ser reduzida a um mero constrangimento de ver/acusar a exposição da vida alheia.

Minha orientadora, a professora Denise Bernuzzi Sant’Anna, aceitou esse novo direcionamento de estudo e então passei a observar não só o cabelo mas como o um modelo de corpo feminino aparecia diante da câmera em um ambiente doméstico, nessa mistura de trabalho e lazer a partir da temática do embelezamento. Foi neste momento que comecei a prestar atenção no cotidiano de mulheres “comuns” dentro de casa, na sua forma de socialização, criação e autonomia financeira.

_ Grasiele, na sua produção você aborda processos de socialização feminina, sendo mulher, é inevitável não ser afetada por tais. Você pode comentar sobre a relação entre sua vivência e o desenvolvimento de tais processos na sua obra?

Certamente percebo relações entre a educação que recebi para me tornar mulher e as discussões que desenvolvo. Por muitas gerações, a definição de gênero esteve associada ao sexo biológico, reforçando, por exemplo, o papel reprodutivo da mulher. Sempre penso o quão libertadora deve ser a experiência do nascimento desligada de um “rito de anunciação” da chegada ao mundo que discorde do paradigma da medicina moderna e seu projeto de construção de sociedade: “nasceu”, é “menina”! Ainda que na época de meu nascimento não fosse costume filmar o parto, concluo que meu começo partiu dessa sentença médica, que na realidade queria dizer “mãe, parabéns pelo êxito de seu parto, uma menina nasceu, dessa maneira, um ser dotado para os serviços de cuidado e manutenção da vida, igual a você”. Esse é o começo da educação “natural” de nossos corpos. Na idade adulta, um auto exame do quão determinante foi este início de vida para definir como me tornei mulher é um grande desafio, no sentido de construir uma consciência que ative o desejo de mudança ao invés de uma apatia profunda. É com este propósito que implico meu processo artístico neste tema, através da investigação de artifícios estéticos e conceituais para “deseducar” uma comunidade da qual faço parte. Tenho apostado na ideia de que no corpo haja um arquivo vivo das opressões vividas e, igualmente, a vontade de gestar, dar vazão a outras versões de si.

No projeto Cabelódromo, por exemplo, me dedico a performar um espectro de imagens de um feminino alcançado com meu corpo que é branco, esguio, de longas madeixas. Eu exponho como minha aparência replica ou reforça determinados padrões ditados por uma indústria da beleza, não sem criar tensionamentos com a produção de imagens mais singulares e “estranhas”. O tipo de fruição que interessa nesse processo é aquela que atrai pelo familiar e avança para um encontro não combinado com algo irredutível a juízos de certo/errado, belo/horroroso, feminino/bizarro. A performance, além de ter estimulado a descoberta de um campo idiossincrático, implodindo qualquer ideia remanescente de uma identidade feminina, também mediou um tipo de encontro com uma prática incorporada, que poderia descrever como aprender a agir – ou reperformar – a partir do repertório corporal de outras artistas. Se há esse imaginário de que as mulheres aprendem como se portar com outras mulheres, a filha com a mãe, a mais nova com a mais velha, resolvi então eleger aquelas cuja visão provocasse algum tipo de desordem nos códigos, regras de etiqueta, gestos e comportamentos tidos como “de mulher”. Então já incorporei o tema do banho na poética de Márcia X, (1959 – 2005) o nu artístico de Luz del Fuego (1917 – 1967) com as próteses para um corpo fantástico de Loie Fuller (1869 – 1928), a matemática do gesto de Trisha Brown (1936 – 2017) com o movimento em close das Chacretes. Por último, comentaria a relação do corpo com a casa. Ainda que minha pesquisa de mestrado não tenha discutido o papel das mulheres em atenção direta às teorias feministas, problematizei naquele momento a importância da relação entre trabalho e autonomia no processo de emancipação feminina. Parafraseando Virginia Woolf, com “500 libras e um teto só para si” e Silvia Federici se “coletivizarmos para despersonalizar o trabalho de cuidado” podemos ir muito longe na arte e na vida. Minha produção mais recente faz uso de diagramas, estações interativas, fichas, cartazes e outras superfícies gráficas que poderiam remeter a uma espécie de aprendizado sobre a casa, só que não mais para se tornar “uma do lar”.

_ Além de processos de socialização, você também aborda o deslocamento de materiais, e como objetos do cotidiano se inserem dentro de espaços de arte. De que maneira você trabalha e enxerga essa prática?

Como um trabalho doméstico entre a casa e a arte. Há algumas razões, históricas e particulares, para as pessoas terem o ateliê junto à casa. Vai desde uma retirada estratégica em tempos de rompimento com o espaço institucional, como aconteceu numa cena norte americana durante os anos 60-70, salvaguardar-se de censuras durante períodos ditatoriais, uma saída idílica do circuito em frenesi, o pragmatismo econômico (lembrando que um ateliê pode ser desde um caderno, uma mesa, um quarto até a casa como um todo). Há também aquelas e aqueles que habitam suas moradas como uma ação artística. Neste instante, penso, por exemplo, em “500 capp street”, projeto de David Ireland (1930-2009) que tratou todos os eventos da casa, desde o começo, quando foi preciso uma reforma por causa do “mau estado” do imóvel, e todos os anos que ali viveu, com esculturas, objetos, ideias para se fruir como arte. Estou falando de poeira, resíduos, restos de materiais, utensílios e móveis modificados etc. E, por composição/oposição, de Mierle Ukeles Landerman (1939 – ) que foi pioneira na percepção de que associar o trabalho de cuidado à arte não era nenhum absurdo, já que elementos característicos desse fazer são comuns a ambos (criatividade, emoção, sistematização) e, em particular, a aspectos da prática conceitual como processo, série, repetição, ready-made etc. No meu caso, tenho o ateliê anexo à casa e, simultaneamente, como a própria circunstância artística. Vejo a investigação de proposições que interfiram nesse sentido “natural” do trabalho da mulher na esfera doméstica com o mesmo interesse em remontar a casa a partir de critérios e ideias já percebidas como “artísticas”. Por isso, a casa funciona como temática e oficina, ou seja, como o lugar que aprendo a habitar de outra maneira e, como uma matéria sofisticada (feita de seres e coisas) que exige dedicação para estar à altura de sua vigência arte-vida. Às vezes, a arte fica como dimensão da vida, outras, faz o percurso de uma obra, em termos de documentação, exposição e recepção.

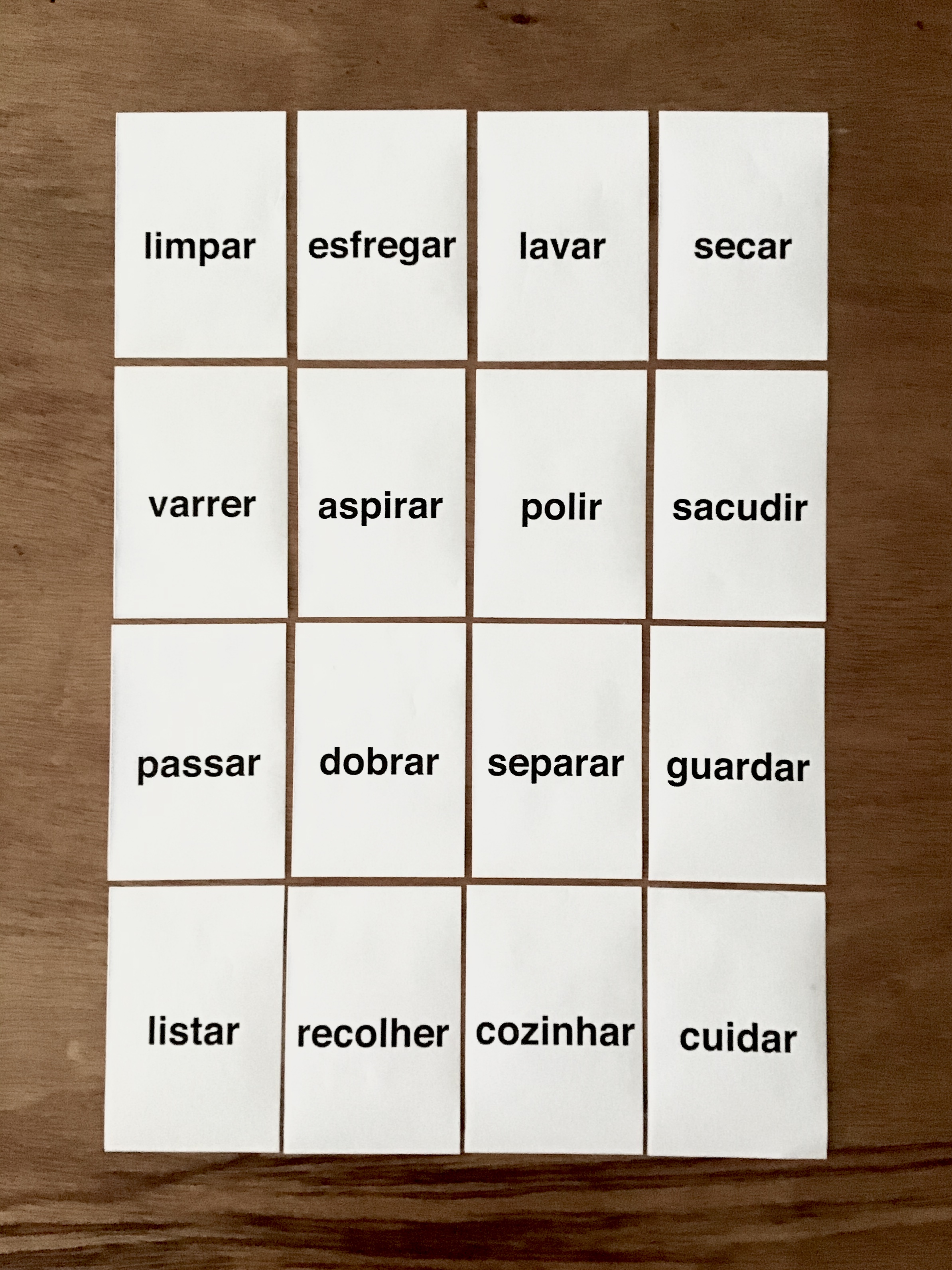

Dou como exemplo, uma proposição cujo destino passa por esses dois mundos. “Obra do trabalho sem fim I” (2020) é um conjunto de 16 superfícies tipográficas de dimensões de uma legenda em que estão escritas ações vinculadas ao cuidado da casa. Na sala de exposição, penso discutir, entre outras coisas, como a autoria dos trabalhos de lavar, passar, cuidar, varrer, descartar, limpar, polir etc, costumam ser majoritariamente atribuídas a um gênero, classe e etnia específicos. Outro aspecto é o de que a “autoria” não garante visibilidade e pagamento justo por essas ações. Em casa, ao adotar o título “Obra do trabalho sem fim” como legenda de alguns ambientes (cozinha, sala, lavanderia, quarto…) tensiono o lugar das ações de manutenção desses espaços no meu cotidiano, se perpétua e paralisante, se eterna e inventiva. Algumas investigações resultam no deslocamento de aparelhos da casa para funções não previstas. No vídeo “para se ter um CUbelo” (2015), realizo um tutorial de cabelo a partir do uso de um aspirador como pente ou escova. Com o cabelo “aspirado” surge uma aparência feminina divergente na sua relação com o asseio do corpo e da casa, pois o cabelo é valorizado enquanto matéria desordenada, indisciplinada e a limpeza do ambiente sabotada na medida em que a poeira foi deixada de lado em função dessa investigação de si. O que é veiculado então é o documento de um outro imaginário do que se faz no lar. Como um trabalho doméstico entre a casa e a arte, também vejo a própria realização “ao vivo” de tarefas domiciliares no espaço “neutro” da galeria, como passar a ferro uma peça de 15 metros de tecido. Há pouco tempo ouvi um depoimento de Silvia Federici de que a casa é a fábrica das mulheres. Creio que esta perspectiva reforça minha dedicação a converter esse tempo de serviço (não e mal remunerado) num manifesto arte-vida.

_ Uma prática comum a artistas, é a incorporação de seus ateliês à seus respectivos espaços domésticos. Em alguns casos, como o seu, a incorporação do ateliê em tal ambiente tem relação direta com a produção em questão. Você já pensou em mudar o local do seu ateliê? Caso seu ateliê se encontrasse em lugar outro que não sua casa, você acredita que sua produção poderia tomar outro direcionamento?

Creio que não havia comentado anteriormente mas, em 2020 fazem 3 anos de minha mudança de São Paulo para a cidade de Cachoeira no estado da Bahia. Nesta vinda para cá, por quase 1 ano, mantive o ateliê separado da casa. Foi uma decisão tomada conjuntamente com meu parceiro, pois imaginávamos desenvolver projetos vinculados ao espaço do ateliê, como uma residência artística e atividades de mediação. A ideia era partilhar com pessoas locais nossa estrutura de produção (biblioteca, arquivos, mobiliários, equipamentos etc) e, ao mesmo tempo, criar condições de visita para amigues e colegas de profissão que estão em SP e de nossas andanças por outros lugares do mundo. Ao longo de um ano, na maior parte dos dias, cumpri um horário comercial de trabalho. Como nem sempre (ou quase nunca) a atividade artística coincide com horários estipulados, muitas vezes, os processos de criação atravessavam comigo a ponte do rio Paraguassu que fica entre São Félix (a cidade vizinha onde ficava o ateliê) e Cachoeira, para terem um desfecho em casa. Dada a repetição desse rito, como também, o eminente perigo dos livros virarem refeição dos “cupins-letrados” (há muitas histórias para se contar sobre o abandono e condições de existência dos casarões originários dessa arquitetura, “herança” colonial portuguesa), resolvemos suspender esse projeto para retoma-lo numa ocasião futura. O retorno do ateliê para a casa aconteceu aos poucos. Dia a dia, assimilava como a entrada de uma caixa de livros, a montagem de uma estante, a reunião de quadros e objetos, arquivos e materiais junto aos ambientes da casa geravam uma sensação de inteireza física e afetiva. O “abrigo” estava novamente instalado: foi uma ocasião em que entendi como a relação entre casa e corpo discutidos na proposição de Lygia Clark (1920 – 1988) eram parte de meu viver. Esse episódio ressaltou ainda mais o quanto tudo o que faço em domicílio deveria considerar como arte, com a observação de que algumas experiências são deslocadas para espaços exteriores e outras tantas permanecem e constituem a base deste lar-artista. De certo modo, troquei a travessia (com o dilema da criação) da ponte Paraguaçu pela caminhada beirando sua orla. Uma espécie de deriva ao cair da tarde que reposicionava pensamentos, fazia do acaso uma oportunidade de encontro com as praticantes do mesmo esporte. Aqui é muito comum a presença majoritária de mulheres com suas crias se exercitando no final do dia, creio que tem que ver com uma prática de socialização local. Bom, sobre uma possível orientação temática diferente da que ocorre em minha produção atual caso o ateliê não fosse a casa, consideraria que essa separação talvez estruturasse um outro caminho para semelhante problema, como a jornada dupla da artista e dona de casa (e curiosamente com quase ou nenhuma remuneração para ambos ofícios).

Com a pandemia ainda não retomei essas caminhadas, o que faz muita falta, pois, com a necessidade do convívio 24/7 com a casa e seus habitantes é urgente que em algum momento próximo todos possamos respirar, a casa descansando de nossa presença e a gente arejando (de máscara) por aí.

_ Seu cabelo tem papel fundamental durante a construção da sua obra. Durante processos artísticos, nos atravessam diversos questionamentos e obstáculos. Ao iniciar o processo de descobrir o cabelo, junto a performance, enquanto proposta artística, você enfrentou algum dilema?

O cabelo demarcou uma espécie de travessia artística da dança para a performance. Mas é preciso contextualizar o que quero que seja apreendido com o que afirmo. Renato Cohen chamava atenção para o fato de que é usual o teatro e a dança buscarem na performance um laboratório para renovação e alargamento das possibilidades de criação. Creio que na época da faculdade (2000 – 2003) foi exatamente este o propósito: a arte de ação como um recurso/programa para realizar uma cena de fato contemporânea. Só que, posteriormente (entre um episódio e outro se passaram quase 5 anos), me aproximei da performance porque a percebi como um campo autônomo e, que operava por uma lógica de criação, produção e circulação diferente da que vivenciava numa ambiência da dança paulistana. Se por um lado, a política de editais públicos para a dança propiciou uma realidade extraordinária para a classe, pois entrávamos num período de financiamento para nossa atividade, com chances mais concretas de profissionalização e continuidade dos processos artísticos, por outro, o positivo crescimento do número de novas cias e artistas decorrentes desta circunstância era em quantidade superior ao que esses editais poderiam apoiar. Com a demanda maior que a oferta, inevitavelmente, existiu uma corrida para adequar e padronizar as pesquisas e produções em função dos critérios de aprovação desses editais. Hoje me pergunto quantos processos artísticos de caráter experimental foram abortados em função da aparente “fragilidade” que eles possuíam diante de outros mais adequáveis à estrutura quase sempre engessada de apresentação de uma proposta artística (objetivo, justificativa, cronograma, currículo etc). A negativa das candidaturas realizadas pela companhia que participei contribuiu para o desânimo e desconfiança da pertinência da investigação que realizávamos. O dia a dia na sala de ensaio foi se tornando burocrático, artificial e, um tanto quanto avesso ao risco, à invenção e temporalidade expandida com que tratávamos inicialmente nossa prática. Nós, um grupo de mulheres, desistimos de continuar uma companhia que tinha por subtítulo “trabalhadoras do Brasil”. Poderia ter dado em nada, poderia resultar em muita coisa. A questão que problematizo é que uma política pública para a cultura não deveria provocar efeitos colaterais, ou seja, criar uma situação de exclusão e desestímulo do fazer artístico.

Depois desta experiência, optei por não me envolver imediatamente com outra atividade de dança, até porque já estava em contato com modos de circulação e sustentabilidade profissional praticados por uma rede de artistas da performance. O que era inédito para mim, era ver como as pessoas produziam e circulavam seus trabalhos viajando para eventos nacionais e internacionais de caráter independente; como a possibilidade de encontro baseado em festivais de performance mantinha o campo vivo; como era contemplado o intercâmbio de práticas e processos, o compartilhamento de modelos de eventos com o estímulo à gestão pelos próprios artistas. Ao meu ver, toda essa ambiência refletia a própria qualidade da performance enquanto experiência horizontal, acolhedora dos mais variados interesses e, por isso mesmo, irredutível a uma única definição. Na minha trajetória, esse momento significou acompanhar/experimentar processos artísticos cuja centralidade permanecesse no corpo, só que sem repetir condutas relacionadas ao ato de dançar. Era preciso demarcar uma travessia, construir um programa, ou desprogramar certa corporalidade vigente para que o sentido de minha presença “ao vivo” fosse diferente do que estava habituada com estratégias de cena, dramaturgia, ensaio, coreografia, improviso. Ressalto que a busca não era por uma receita, mas por sistematizar um percurso inicial, parte intuitivo, parte estimulado pelo que absorvia da própria rede de que me aproximava (festivais, fóruns online, bibliografias etc). A partir de 2008, uma abordagem que me interessou foi a da autoperformance, podendo ser entendida como a realização de ações em torno de idiossincrasias ou mesmo características corporais. A percepção de que geralmente o cabelo designava no corpo de quem dança algo “secundário” (o meu sempre esteve preso para não interferir na movimentação), e de que sempre estive atenta a maneiras como cada pessoa/época lida com as madeixas (de forma normativa, ficcional, simbólica, cultural, mágica, ancestral), foram determinantes na construção de uma atitude enquanto me “performava”: a de uma dançarina que manifestaria certa indisciplina corporal, rompendo com expectativas decorrentes de seu “ofício da cena” e a de uma pessoa que estava em busca de outras imagens de mulher. Entre a primeira e a última versão dessa performance (2008-2014), vejo que desenvolvi uma sintaxe que partiu da instrução de manipular o cabelo com as mãos de modo a construir esculturas capilares em torno da face e, aos poucos, acrescida de alguns fatores “complicadores” como alterar a duração do evento, repetir à exaustão uma ação (por ex. fazer duas tranças e desmancha-las apenas com o balanço da cabeça). A cada vez, demonstrava de 8 a dez esculturas capilares e, no contato com o público fui me dando conta de que a ambiência instaurada tinha alguma correspondência com a de uma sessão de fotos ou mesmo de modelo vivo. Resolvi trabalhar com esse estímulo, pois poderia transitar entre um imaginário de contemplação de mulheres como musas, objetos da beleza e o seu rompimento ao criar uma presença da performer (indisciplinada), mulher (bizarra/feminina), artista (autora). Adotei para essa série-programa de performances o nome Cabelódromo e, talvez, pela quantidade de vezes que apareci fazendo algo com o cabelo fui nomeada – acolhi prontamente – como Grasiele Cabelodrama. Cito algumas ações em que o título é uma referência direta ao termo: “Cabelódromo (2008-2014), Cabelo escolar (2010), cabelódroMona(lisa) (2011), O banho da Cabelódroma (2011), cabelódromaX (2014), para se ter um CUbelo (2015)” e outras em que me apresento como a persona (e não a personagem) Cabelódroma: Maçã do amor (2010), Matéria maçã (2011) , I like Nordeste and Nordeste likes me (2012), Performance da serpentina (2017), Passado a limpo (2017-2019). Cabelódromo é um neologismo, cuja ideia foi disparada em uma conversa com meu companheiro, junção de palavras que abrange sentidos entre cabelo, drama, camelódromo. É o drama (do grego dromo = ação, movimento) do cabelo numa rede de relações que coincide com atitudes e táticas das e dos camelôs. Me refiro à perspectiva de formar o próprio circuito (mercado de trabalho) e ao exercício de certa liberdade para negociar/demonstrar coisas consideradas “menores” (qual relevância do cabelo em relação ao corpo?). No campo teórico, há algumas discussões acerca da aliança entre performance e feminismo durante os anos 60/70 que tornam evidentes como artistas mulheres refletiam em suas produções imagens de si mais condizentes às decisões que teriam sobre seus corpos. Creio que na origem dessa minha relação com o cabelo isso não era evidente para mim, mas hoje afirmaria com tranquilidade que o Cabelódromo foi uma tomada consciente de construção de minha pessoa, o mesmo que politizar o corpo, na arte e na vida. “O pessoal é político”.

_ Elementos do cotidiano domiciliar são recorrentes em seus trabalhos, no entanto, um elemento presente em um de seus trabalhos não é comum. Em I Like Nordeste and Nordeste Likes me, você interage diretamente com um animal. Você pode falar sobre como foi o processo de criação e desenvoltura dessa performance?

“I like Nordeste and Nordeste likes me” faz referência direta à performance de Joseph Beuys (1921 – 1986) “I like America and America Likes me” (1974). Preparei esta ação para participar de um festival de performance sediado na cidade de Natal/RN denominado Circuito Bode Arte. Note que a palavra bode era um substituto para o termo body art. No meu entender, a operação conceitual de traduzir body por bode, nos provocava meditar sobre a produção de diferença através da língua, da ocupação de localidades deslocadas dos centros de “excelência”, do aprendizado de uma corporalidade específica não necessariamente referendada pelo que vem de fora. Na ação de Beuys era evidente o interesse em retomar uma conexão entre humano e animal que não se baseasse nos processos de domesticação dos mesmos. Ao habitar com um coiote uma galeria de arte por uma semana, ele expôs certa condição de convivência e criação entre seres que não refletia a (injustificada) cultura de dominação e extermínio de populações indígenas inteiras que, dentre muitas das violências provocadas nos desligou, por exemplo, da sabedoria aprendida com animais de força, como o coiote é para os indígenas norte americanos. Em Natal, no nordeste brasileiro, o bode tem equivalente posição de força, pois é considerado um animal resistente à fome, à seca, participa do trabalho rural, percorre longos trajetos, as pessoas tem um convívio afetivo (assim como muitos tem com um cão ou gato) e mágico com ele. Para mim, bode, até a chamada para o Festival Bode Arte era mais um termo da expressão “ficar de bode”, que quer dizer estar desanimada, entristecida. Por coincidência ou não, na ocasião do evento me sentia assim, “de bode”. Então, “I Like Nordeste and Nordeste Likes me” tinha essa missão de “reverter” o estado corporal que me encontrava, aquele imediato da “tristeza pessoal” e aquele historicamente introjetado nos sudestinos que tendem a desconhecer o valor cultural e artístico do norte/nordeste em relação ao próprio circuito de arte. Em minha versão da performance de Beuys traí e traduzi alguns dos protocolos da ação original. Por exemplo, ao invés de ser transportada conforme um enfermo (numa maca, de ambulância) da cidade de São Paulo a Natal, para evitar tocar o solo até a chegada na galeria, optei por me deslocar normalmente e chegar caminhando no local da ação. Além de trocar o feltro por um cobertor de raspas de lã, material mais comum para nós, me propus a cuidar do pêlo do animal com cafuné e variadas escovas de cabelo: uma forma de me ligar ao corpo do bode desde nossas superfícies que protegem, adornam, tem sentido ritual. Durante os dois dias da ação, percebi que muitas pessoas visitavam o espaço para narrar suas relações com o bode, da infância até a idade adulta. De minha parte, era responsável por alimentá-lo, limpar o espaço, realizava ações com o cabelo intercaladas a alguma forma de interação que Beuys teve com o coiote, como ler, estar coberto com o manto para se aproximar do animal. O ato de escovar e fazer cafuné foi predominante na mútua criação de afeto, com efeitos de convivência inomináveis que carrego comigo desde então. Tanto a escova, o cobertor e um sino de pescoço que usei, se tornaram elementos de vocação espiritual para meu corpo e ateliê me acompanhando em performances posteriores. Com relação aos processos de cura e crítica a circuitos hegemônicos da arte que me referi no começo desta resposta, posso também dizer que essa performance operou conforme a ideia de um “anjo da história” que nos ensinou “escovar a história a contrapelo”. Anos depois, estou aqui em Cachoeira na Bahia e meu encontro se tornou cotidiano com seres (materializáveis e não), outras lógicas e experiências de descolonização na arte e na vida.

_ Outro trabalho que gostaria de discutir aqui é Sem notas verdes, você pode comentar sobre ele?

Em “Sem notas verdes” (2020) temos a edição da nota de 1 dólar com propósito de discutir relações entre trabalho e dinheiro. Ao realizar cópias da cédula modificada, opto pela ambiguidade da situação que enumera algo que pode ser percebido entre o “real” e não, na medida em que se vê um maço de 100 cédulas, mas nenhuma de fato impressa na casa da moeda. Há uma expressão muito utilizada por pessoas que não possuem trabalho formal, ou mesmo que precisam complementar sua renda que é “fazer dinheiro”. Tal atividade envolve monetizar habilidades e práticas amadoras para ofícios de venda, artesanato, cuidado, transporte etc. Ao tomar essa frase de modo literal, poderia acrescentar a esse artifício de ajuste econômico uma prática de fabricar a cédula e seu valor no contexto da arte contemporânea. Dessa maneira, faria da ação irregular de falsificação de dinheiro um manifesto legítimo de uma posição irônica e artística: adotar uma iconografia mais transparente no que se refere às razões pelas quais um sistema de exploração econômica produz uma moeda forte. Então renomeei um dólar como “uma do lar” e elegi a imagem de uma pessoa realizando um serviço historicamente imposto a populações escravizadas, às mulheres no seio familiar, imigrantes, servidoras e servidores mal remunerados. Esse protagonismo às avessas mostra quem está sem notas verdes.

A nota traz o registro de imagens de uma ação chamada “Passado a limpo” (2017 – 2019) em que realizei a tarefa de passar a ferro enquanto discutia questões em torno da invisibilidade do trabalho doméstico. Talvez, por se tratar de minha própria imagem, também assimilei este processo como o da elaboração de um autorretrato que assino e, de certa forma, atesto como um objeto artístico potencialmente monetizável. São muitas as camadas de ironia que este jogo de ideias suscitou, por isso entendo “Sem notas verdes” como parte de uma série maior.

_ Seus trabalhos proporcionam a visão de um cotidiano feminino e brasileiro, em “a situação DA brasileira”, você trabalha com cachaça. Esse trabalho é também uma reperformance, como você experimenta e apresenta tais propostas enquanto reperformances?

Coleciono uma lista, não muito pequena de reperformances decorrentes do interesse que tenho na ideia de que o corpo é uma forma de arquivo da performance. Um tipo específico que se incorpora pelo autoaprendizado, pela guarda e mediação “ao vivo” de uma história da arte da performance, por sua prática como uma forma de crítica deste campo. Essas questões mobilizaram, por exemplo, a realização de “a situação DA brasileira” (2016), uma versão de “A situação” (1978) de Geraldo Anhaia Mello que reflete questões de gênero e da esfera da comunicação com a internet 2.0. A ação original trata de um peculiar programa psicofísico, político e clandestino, feito para desmantelar certa mensagem televisiva que omitia a “real” situação brasileira no auge da ditadura civil-militar de 1964. Diante da câmera, como um âncora de telejornal, o artista intercalava goles de cachaça com a repetição da frase “a situação econômica, social, política, cultural brasileira”. No decorrer do quadro o estado de embriaguês de Anhaia alterava o tom da mensagem pasteurizada, pois a voz se tornava “mole”. Essa video-performance tratou da construção psicofísica de uma transmissão mais sensível ao que ocorria na época: um cenário político de desgoverno, censura, repressão e violência. “A situação” foi gravada no espaço doméstico, tendo a câmera como testemunha. Dadas as características da comunicação unidirecional, essa mensagem não foi difundida em cadeia nacional e, a prudência de manter a clandestinidade do protesto mesmo no circuito da arte (também vigiado) para que o artista não fosse perseguido, resultou que sua exibição se deu tempos depois, chamando atenção por sua característica de obra-arquivo, já que se tornou um objeto de arqueologia da mídia (formato videotape, imagem eletrônica, linguagem televisiva), uma fonte histórica (da arte do vídeo, de manifesto contra 64), um dispositivo artístico a ser ativado por quem se aventurar. Desde a primeira vez que assisti ou li sobre este trabalho, me interessei por refaze-lo e foram quase dois anos até que entendesse que tipo de leitura faria, dialogando com correspondências, fragilidades pessoais (nunca havia tomado um porre), produção de linhas de fuga para que a ação não se reduzisse a uma mera cópia ou a algo sem aderência para quem desconhecesse o ponto de partida. Em 2016 intercalei goles de cachaça com a repetição da frase “a situação social, política, econômica e cultural DA brasileira”. Acrescentei ao discurso original a partícula DA como marcador de fala que particularizaria o que antes correspondia a algo mais genérico (no masculino). Dessa maneira, passaria a me referir a aquelas e aqueles identificadas com o gênero feminino. Certamente que essa iniciativa revelava alguma sensibilidade diante do espectro de discussões dos movimentos feministas que ganhavam visibilidade pelo mundo. No Brasil, o ataque (por parte da mídia, dos grandes conglomerados industriais, rurais, religiosos; das mentalidades de rebanho do congresso e das ruas) à figura da ex-presidenta, que culminou no impedimento do exercício do seu mandado, esteve associado à ideia de que mulheres não são capazes de conduzir um cargo de liderança. Numa sociedade de bases colonial, escravocrata e patriarcal não foi (é) somente a presidenta, submetida à aversão e tratamento odioso. Qualquer pessoa percebida como mulher dentro de um sistema de convívio e crenças misóginas pode depor, meditar ou dialogar com “a situação DA brasileira”.

Nos últimos meses de 2019, participei de duas coletivas com esta vídeo-performance. Uma intitulada “Mulheres em Cena” com curadoria de Priscila Arantes em São Paulo e a outra “Aparelho” com curadoria de Tales Frey, na cidade do Porto em Portugal. Foi muito interessante atravessar o Atlântico para me reunir a outras e outros artistas no “Aparelho” (que fazia referência às células-apartamentos onde se programava a resistência ao regime ditatorial), pois Tales visava um território de afeto e acolhimento a variadas leituras sobre arte em tempos de cerceamento de nossa liberdade de expressão. Como parte da exibição de vídeos “Mulheres em cena”, mostra centrada na aparição delas em primeiro plano (do quadro, da autoria na linguagem), creio que “a situação DA brasileira” caracterizava um dispositivo para visualizarmos papéis e dilemas pertinentes às mulheres na arte. Ainda sobre a reperformace, assim como aconteceu com Anhaia, a embriaguez também me destituiu da entonação falsa, permitindo um ponto de vista particular, mais real na empatia com o público e com nossos mal-estares sobre a ditadura civil-militar de 64 (para quem conhecesse de antemão “A situação”) e o lugar do feminino numa sociedade patriarcal (discutido a partir da minha versão). Como realizei este trabalho sob outro regime da imagem técnica (Web 2.0, broadcasyourself) gostaria de ressaltar que neste caso, a imagem em primeiro plano de uma mulher também afirma certo protagonismo na construção de sua realidade audiovisual, funcionando como um contra-discurso às “más influências” midiáticas que incentivam a mera distração do narciso e seus amigos com a câmera.

_ Você participou de diversas exposições, nacionais, internacionais, coletivas e individuais. E teve sua primeira exposição individual no Paço das Artes. Como foram essas experiências?

Acho que a recepção é sempre diferente pelo simples fato de que meu fazer está relacionado ao experimental na arte, dessa maneira, aberto a leituras contextualizadas pelo lugar onde estiver em “exposição”. Outro aspecto que levaria em conta, são as curadorias, pois elas são responsáveis por avizinhar trabalhos, combinando questões (pela sintaxe, ideias) para gerar uma constelação de sentidos além do que a gente “determina” da própria obra. Mas há algo que comentaria em particular, sobre um tipo de reação que vivi algumas vezes com minhas performances. Me refiro a comentários como: “nossa, no registro/sinopse não conseguimos ter ideia do todo que acontece ao vivo!”. Interpreto essa reação de forma positiva, mas não narcísica, quero dizer, fico satisfeita por, ao longo do tempo, ter desenvolvido algum domínio da característica do “ao vivo” da performance e, por essa razão, quero contribuir com discussões sobre a maneira como estruturamos esse contato entre artista, curador, produtor e público numa exibição de performance. Fica claro para mim que este fazer não se dobra com facilidade à ideia de correspondência (à sua documentação) ou expectativas (de fruição) exteriores ao próprio tempo do acontecimento. É preciso ter certa disponibilidade para estar presente e em comunhão com o que vai “funcionar” e “fracassar”, abandonar a demanda do resultado final e conviver com o que resulta do processual como arte – do ateliê até a (e fora da) instituição. Tal giro também permitiria problematizar uma lógica vigente de apoio às artes, que via de regra se relaciona com o artista e público por intermédio da expectativa do que será entregue, quero dizer, o que veremos como produto cultural final que, no meu entender, pode se converter na armadilha (já rebatida) do mérito, excelência e genialidade artística. Nós costumamos obter remuneração (quando acontece) pelo que está “pronto” com raros investimentos institucionais pelo trabalho diário, pela pesquisa, tempo para criar, categorias em afinidade com a arte no contemporâneo. Talvez, mudar um pouco essa lógica de pagamento restrito ao “produto” fosse o suficiente para liberar artistas do “inevitável” caminho da construção de si como uma “personalidade” para o mercado, que nos coloca em evidência quando quer e, igualmente, nos arquiva quando convier. Não largo dessa imaginação, a de que o êxito de um trabalho venha pelo pagamento do que faço dia a dia, (como qualquer trabalhador tem ou deveria ter por direito), ao invés de aguardar cachês ou somas de dinheiro (se você estiver bem cotado) sobre uma única peça. Seria muito importante que a gente criasse um debate sobre práticas de universalização do direito ao fazer artístico. Essa exposição que você se refere, foi algo especial para mim, além disso, um bom exemplo para o que argumento acima. O Paço das Artes em São Paulo, sob direção e curadoria de Priscila Arantes, realiza anualmente o programa “Temporada de Projetos”, que resulta numa interessante combinação entre mapear e apoiar o trabalho de jovens artistas (não restrito a critérios de idade). As e os participantes, vivenciam o evento de uma exposição como um trabalho desdobrado nas práticas de acompanhamento e exibição de um processo de trabalho. Com o apoio de uma instituição pública, no período de aproximadamente um mês, pude trabalhar nas várias etapas do projeto e, para mim, o fechamento foi algo de ordem cíclica, sinalizando esse equilíbrio que me refiro. Mesmo que tenha sido uma experiência de curta duração vejo-a como estimulante para discutir a pertinência do reconhecimento e financiamento da nossa atividade diária. Disse que foi algo especial, pois consegui desengavetar um começo de projeto que aguardava ocasião para acontecer desde 2011, na interface dança, arquivo e performance. No temporada de 2016, realizei o Trishacrete, uma espécie de provocação sobre as posições dos arquivos das danças televisivas e a de Trisha Brown numa historiografia ocidental consolidada. Tive como parceria para esse trabalho de instalação, vídeo e performance, a videasta Marina Takami e como interlocutoras a artista carioca Daniela Mattos e a pesquisadora Christine Mello.

_ Grasiele, pra finalizar, eu gostaria de saber como tem se desenvolvido sua produção nos últimos meses, ao possuir seu ateliê atrelado a sua casa. Durante a pandemia, passamos mais tempo em casa. Isso alterou a relação entre você e sua produção?

É curioso pensar como iniciei o ano de 2020 envolvida com algumas propostas em que previa a participação do público no que nomeei por “estações interativas” (para manipular, ordenar, tocar). No espaço expositivo, elementos da casa como superfícies (azulejos, paredes, tecidos), verbos do cuidado ou mesmo o vocábulo arte-vida, envolveriam ação e fruição, o que possibilitaria graus de empatia do público sobre o caráter ambíguo do enunciado “Obra do trabalho sem fim”. Via como significativa essa passagem física de um lugar a outro, para enfatizar como a presença corpórea e conceitual da casa mudaria de sentido (vida/arte, repetição/criação, perpétuo/efêmero) em um ambiente de se “ver o sensível”. De certa maneira, acho que o direcionamento temático e formal dessas estações interativas são um desdobramento e continuidade da instalação “Passado a limpo: em exposição” que propus para o Programa Exposições do MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) em 2019. Na ocasião, procurei combinar a característica do “ao vivo” da performance com a duração e fruição próprias de um sistema de exposição em artes visuais. Meu intuito era expandir a relação do público com a performance, para que fosse além do seu lugar de testemunha de um acontecimento ou “observador” de documentações. Então, imaginei performances para serem ativadas, resultando assim, em algo fruto da ação entre artista, objetos e recepção. Se no MARP tudo ainda ficou muito centrado na agência da performer, com as estações interativas vislumbrei um horizonte radicalmente novo, pois a performatividade das peças (para manipular, ordenar, tocar), com sua longa permanência num mesmo espaço, permitiria que qualquer um pudesse performa-las. O caso é que não tive tempo de mostrar essa proposta antes do isolamento social começar. E, como sabemos, algo que mudou profundamente com a pandemia foi nossa relação com o espaço (público, doméstico, virtual), as superfícies, o contato. O sentido relacional que tinha projetado nesses trabalhos do começo do ano ficou em suspenso. Imagine que chamei uma dessas estações de “Teste arte-vida” que é composta por almofadas de lantejoulas reversíveis onde estariam impressas as palavras arte e vida numa relação de verso e reverso. A definição dessas posições dependeria de quem passasse a mão na superfície do tecido. Então, “Teste” era um convite a essa experiência de toque e recombinação de visualidades, contudo, depois da pandemia, “teste” se procura/submete para identificar casos de COVID. Faz mais de cinco meses que interrompi minhas caminhadas, tempo que coincide com a adequação da vida para uma tripla jornada, as duas que são tradicionalmente parte das discussões dos feminismos (no meu caso o trabalho doméstico e do ateliê) acrescida do tele-trabalho (de meu companheiro que é professor universitário) que está ocupando por tempo indeterminado a casa como sala de aula, de reunião, de pesquisa etc.

Considero que fazer uso do privilégio que temos de poder optar/argumentar para ficar em casa neste período, é uma atitude que sinaliza comprometimento com o coletivo, não sem lidar com uma realidade radicalmente desconhecida. O trabalho “Obra do trabalho sem fim” (2020) foi um estágio de “antever” algumas discussões e reações que se tornariam latentes com a pandemia. A partir do momento em que o isolamento social “impôs” massivamente, a responsabilidade de assumirmos a própria nutrição e limpeza do lugar que habitamos, depoimentos sobre uma nova sobrecarga de trabalho proliferaram. Para quem não lidava diretamente com as tarefas de manutenção da vida, gozava principalmente do lazer e descanso propiciado pelo lar, foi uma grande mudança, como também, um aumento de carga mental para quem teve que assumir a prática de cuidado em ritmo 24/7 (a casa suja mais, desinfecção das superfícies, dos alimentos, preparar três, quatro refeições por dia etc). Com muitas variações de contextos, classe, etnia, gênero, penso que fomos impelidos a executarmos uma “Obra do trabalho sem fim”. Resta saber o quanto este choque de realidade, nos sensibiliza, serviu para politizar o debate sobre a importância da economia do cuidado, da remuneração justa para a amplitude de trabalhos compreendidos como serviços de manutenção da vida (de mãe, maternagem, domésticas, servidoras, servidores da limpeza, profissionais da saúde etc) e que agora são parte das atividades essenciais neste “novo normal”.

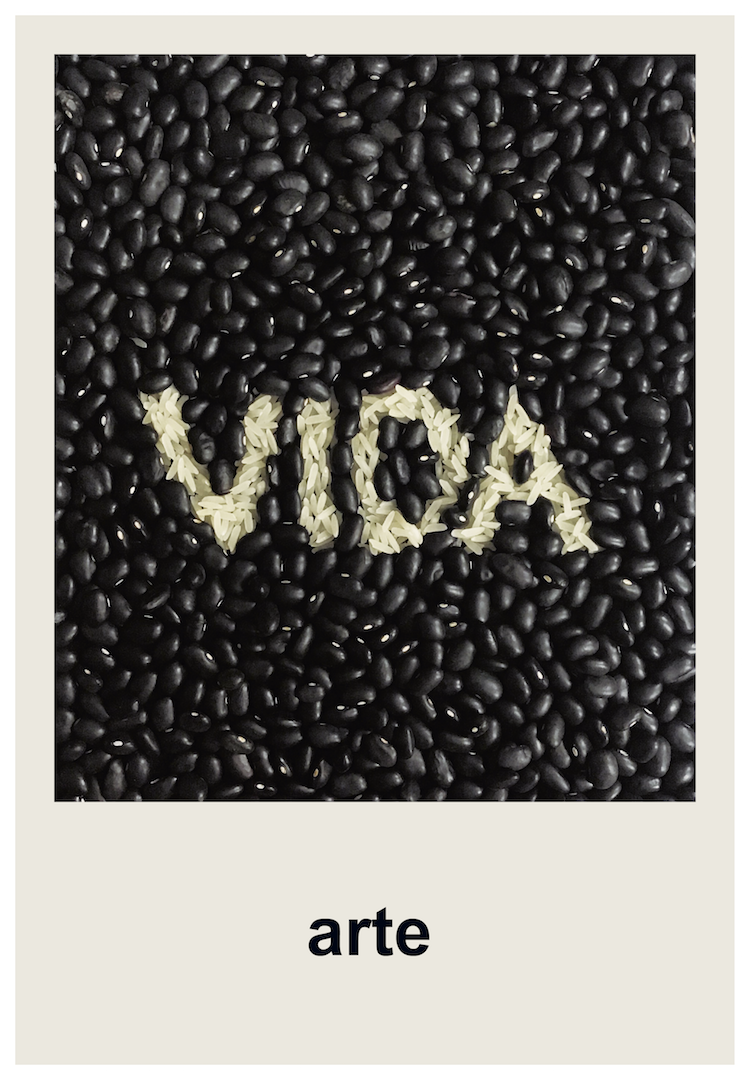

Como artista, senti que a fronteira entre o que é um trabalho essencial e não, também produzia condições para modificar completamente a relevância e lógica das práticas artísticas. Contra um pensamento que confundisse essa realidade sobre o indispensável para assegurar nossa saúde, com especulações e oportunismos sobre a necessidade e não da arte, decidi investigar procedimentos para que o tempo de convívio com incertezas e indeterminações do presente fosse também assimilando pelo acaso, o aleatório, o acidente, a ciência do experimental na arte. Algumas dessas práticas giram em torno do poema “Lance de dados” de Mallarmé (1842 – 1898), da produção de textos ilegíveis, de desenhos instantâneos etc. Se o processual sempre marcou meu percurso artístico, vejo-o agora como uma espécie de oráculo e passatempo. Definitivamente, não tenho interesse na ideia de adivinhação como resposta imediata, mas sim como jogo de sinais que formam constelações, que nos exigem tenacidade para compreende-las, para agir e acolher aquilo que vem. Sei que o mundo “normal” não é o que eu quero retomar. Por fim, gostaria de compartilhar a imagem do “Dístico Arte, Dístico Vida” (2020) concebido como um manifesto síntese do que formulei como essencial em minha casa/ateliê agora na pandemia. Alternativo ao toque (que procurei cultivar nas primeiras produções desse ano), trago a comida aos olhos, (meu, da recepção) coincidindo no mesmo prato (ou papel?) arte e vida com a tradicional combinação “arroz com feijão”.

*Foto da capa: para se ter um CUbelo, 2015. Vídeo. Arquivo da artista

Exposições

2019 coletiva, Mulheres em Cena, Paço das Artes Itinerância MARP, Ribeirão Preto SP

2019 coletiva, APARELHO, Espaço Cultural Maus Hábitos, Porto Portugal

2019 coletiva, Mulheres em Cena, Paço das Artes Itinerância Pinacoteca de Botucatu SP

2019 coletiva, 17a edição Programa Exposições MARP, Ribeirão Preto SP

2019 coletiva, Abraço coletivo, Ateliê 397, São Paulo

2016 individual, Trishacrete, Paço das Artes, São Paulo (com Marina Takami)

2015 coletiva, Trabalhadores do CU, Espaço Cultural Maus Hábitos, Porto Portugal

2014 coletiva, Corpos Insurgentes, SESC Vila Mariana, São Paulo

2012 coletiva, Autoimagem e (Re)personificação, SESC Vila Mariana, São Paulo

Festivais, mostras e outros eventos de performance

2019 Mostra SESC Cariri de Culturas (Artes Visuais), Juazeiro do Norte CE

2019 LIMIAR, SESC Bauru SP

2018 Mostra Devires, Instituto Goethe, Salvador BA

2017 Projeto Instauração, SESC Belenzinho, São Paulo

2017 Mostra #Performatus 2, SESC Santos SP

2016 Galeria Transparente, Centro Cultural da Justiça, Rio de Janeiro

2016 Festival Degeneradas, SESC Santana, São Paulo

2015 Festival Performance 2013-2015, SESC Campinas SP

2014 Festival ColaborArte, Santiago Chile

2014 Mostra Corpo Agregado, SESC Vila Mariana, São Paulo

2014 Mostra Performatus, Central Galeria, São Paulo

2013 Month of Performance Art, Berlin Alemanha.

2013 Mostra P.Arte, Curitiba Paraná

2012 Perfor3, Brasil Performance e Instituto Volusiano, São Paulo

2012 Circuito Bode Arte de Performance, Natal RN

2011 JIAAP Jornadas Internacionales de Arte de Accion Del Pumarejo, Sevilla Espanha

2011 Perfor2, Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo

2011 Itinerância 29a Bienal de Artes de São Paulo, Campinas SP

2011 Terreiro o outro o mesmo, 29a Bienal de Artes de São Paulo

2011 Spectrum SomAperformance, Teatro Cacilda Becker, São Paulo

2010 Festival de performance e artes da terra, Alentejo Portugal

2010 Performance: corpo, política e tecnologia, Corpos Informáticos, Brasília DF

2010 TRAMPOLIM, Vitória ES

2010 Perfor1, Centro Cultural da Espanha, São Paulo

2010 Festival internacional de apartamento, São Carlos SP

2010 2º Lugar Nômade de Dança, São Paulo

2009 III Encontro de performance, Centro Cultural Rio Verde, São Paulo

2009 I Mostra de Dança, ateliê OÇO, São Paulo

2009 ABC Dança, Rio Grande da Serra SP

2008 O Feminino na Dança, CCSP Centro Cultural São Paulo

2005 Digitofagia, MIS Museu da Imagem e do Som, São Paulo

Clarisse Gonçalves 1998. Graduação em história da arte na UERJ. Pesquisadora e historiadora da arte situada no Rio de Janeiro. Atualmente pesquisa manifestações artísticas periféricas, negras, e afrodescendentes no estado do Rio de Janeiro.