Rafael Silva Lima, 29 anos, mora em Nova Iguaçu, junto a sua avó e seu tio. Formado em artes visuais/ escultura pela UFRJ. Atualmente trabalha em um curso de desenho de sua cidade. Além dessas aulas, faz quadrinhos em parceria com um amigo de infância, que escreve os roteiros das histórias de terror e fantasia que ilustra. Quando se trata do universo demarcado pela arte contemporânea, seus interesses estão em questões que envolvem um sentimento de fragmentação, de afastamento de si, de melancolia ou esquecimento. Encontra esses sentimentos pesados na trivialidade da rotina, na relação com sua minha família, seus amigos e sua casa. Esses são os lugares onde esses sentimentos lhe parecem ser mais sinistros. Também sente um forte interesse pela ideia de jogo, que tem uma poderosa relação com o fazer artístico. Pensa “sou um jogador antes de qualquer coisa”.

– Rafael, a graduação pode ser uma experiência de descobrimentos, pessoais, profissionais e artísticos. Você pode comentar sobre como foi sua trajetória dentro da UFRJ?

Eu admiro e invejo as pessoas que possuem a habilidade de planejar. Não sou assim. Entrei na faculdade como quem tropeça. Eu estava fugindo de um futuro profissional que se desdobrava para mim. Estudei quatro anos de eletromecânica e cheguei há trabalhar dois anos em um laboratório de metrologia. Na época esse parecia ser um traçado estável para minha vida, mas na verdade era um rumo que estava me deixando deprimido. Quando não pude mais aguentar, saí pela primeira janela que se abriu para mim. Minha fuga começou quando me uni a alguns amigos para fazer histórias em quadrinhos. Ingressar na faculdade de artes parecia apenas a direção natural desse novo caminho que eu havia criado. Mais uma etapa importante no longo e incerto plano de tentar me tornar um desenhista de quadrinhos profissional. Mas eu realmente não sei planejar.

Logo de cara meu primeiro tropeço: me inscrevi no curso de artes visuais/ escultura sem querer. Meu “plano” era fazer design, licenciatura em artes ou pintura, que pareciam ser as áreas que mais me ajudariam com as questões técnicas dos quadrinhos, mas cliquei errado em algum lugar no meio do caminho e terminei nessa nova estrada, completamente diferente de qualquer coisa que eu esperava. Na época o AVE era o curso da EBA mais preocupado com as questões contemporâneas dentro da arte (e acho que ainda é assim). O mundo da arte contemporânea pode ser inquietante e confuso mesmo para quem já está inserido num contexto artístico. Eu não conhecia nenhum artista contemporâneo, nunca tinha ido a um museu ou uma exposição e mal me lembrava da última aula de artes que eu havia tido na escola. É claro que no começo eu achei tudo aquilo muito estranho. Mas, como o jogador que gosto de pensar que sou, tentei me adaptar as novas regras que se apresentavam a mim. Viver essas dinâmicas que, por estranhas que fossem, eram ainda muito mais interessantes que os lugares e os modos de vida que eu havia acabado de deixar para trás. No princípio essa persistência era também uma necessidade (a mudança de cursos dentro da Escola de Belas Artes não podia acontecer logo no primeiro período), mas aos poucos eu fui me encantando pelo que era oferecido ali. Hoje sou muito grato a UFRJ, ao curso de Artes visuais/ Escultura e aos colegas que dividiram comigo aqueles dias. Através deles eu pude fazer coisas que eu nunca faria em uma situação diferente da que era oferecida pela universidade e especificamente pelo curso de artes visuais. Na universidade aprendi a habitar um espaço público com consciência de que aquilo era um direito meu, de refletir sobre minha própria vida através dos instrumentos artísticos que eu já trazia no desenho e de ampliar esses instrumentos na direção de categorias que eu não sabia que eram possíveis. Dentro dessa ampliação de formas artísticas, a escrita, sempre incentivada pelos professores, foi uma descoberta particularmente valiosa. A EBA foi também um lugar de expansão dessa prática meio colaborativa que é criar trabalhos de arte dentro do contexto de uma turma, de uma aula. Essas aulas me apresentaram artistas, me levaram a museus e exposições e me mostraram trabalhos que pareciam ser frutos de outras realidades. Eram realidades que, de estranhas e assustadoras, passaram aos poucos a se tornar novas e acolhedoras casas em que eu podia me refugiar e me fortalecer sempre que esse mundo de fora se tornasse pesado demais. Pessoalmente, era revolucionário e libertador. As aulas de escultura, de modelo vivo e de performance constituem algumas das memórias mais significativas que guardo dessa jornada. Devo ter cursado performance e modelo-vivo pelo menos umas três vezes cada, pois não conseguia abandoná-las. As disciplinas do corpo e da figura humana sempre exerceram um forte efeito em mim, mas nenhuma delas foi mais significativa do que essas duas. Tanto modelo vivo quanto performance são matérias que propõem modos diversos de se fazer presente, um tópico que me interessa tanto pelas suas possibilidades quanto pelas suas dificuldades. Também estive presente em outras áreas do campus da UFRJ, em específico no CCS. o Centro de Ciências da Saúde. Lá eu fiz quadrinhos de divulgação científica e outras peças gráficas em um estágio remunerado para um projeto chamado CeCNudCEN (núcleo de divulgação científica e ensino de neurociências) – Liderado pelos professores Alfred Sholl e Glaucio Aranha. No núcleo, como chamávamos, tive acesso a materiais de pintura e de desenho de alta qualidade, tanto em meios tradicionais quanto em mídia digital – outro acesso que seria bem difícil em um contexto que não fosse o da universidade pública. Além da criação dos quadrinhos, o estágio previa também algumas visitas de divulgação científica realizadas em escolas do Rio de Janeiro. Nessas visitas a equipe levava um museu itinerante de neurociências. Seu objetivo era transmitir de maneira lúdica alguns dos conceitos fundamentais dessa disciplina. Eram jogos, provocações e brincadeiras que transformavam a assimilação desse conhecimento em formas mais dóceis para crianças e adolescentes. Eu ainda não sabia, mas essa atividade, de certo modo, estaria ligada ao que eu faria na conclusão do curso (onde apresentei um TCC sobre a ideia de jogo como método de fazer artístico) e depois disso, quando me tornei instrutor de desenho, já que muitas das dinâmicas dessas visitas contaminaram e formaram o modo como aplico minhas aulas. Claro que todo esse processo que relato foi, na época, uma experiência dispersa, meio inconsciente e bastante fragmentada. Somente agora eu percebo que além de estar me profissionalizando eu também estava aprendendo mais sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre as minhas possibilidades. É claro que também havia problemas, crises e que a desistência era um fantasma presente durante meu percurso, mas o que realmente ficou comigo são essas coisas boas. Essas experiências ajudaram a constituir mudanças que são absolutamente preciosas para mim hoje. Sinto saudades desses dias de graduação, e sempre penso neles com muito carinho.

_ Você menciona que o início da sua trajetória na EBA se deu de forma inesperada. Ao passar pelo curso de escultura, você certamente teve a oportunidade de aprendizados e experiências que não esperava obter. Essa passagem modificou a relação entre escultura e desenho na sua produção?

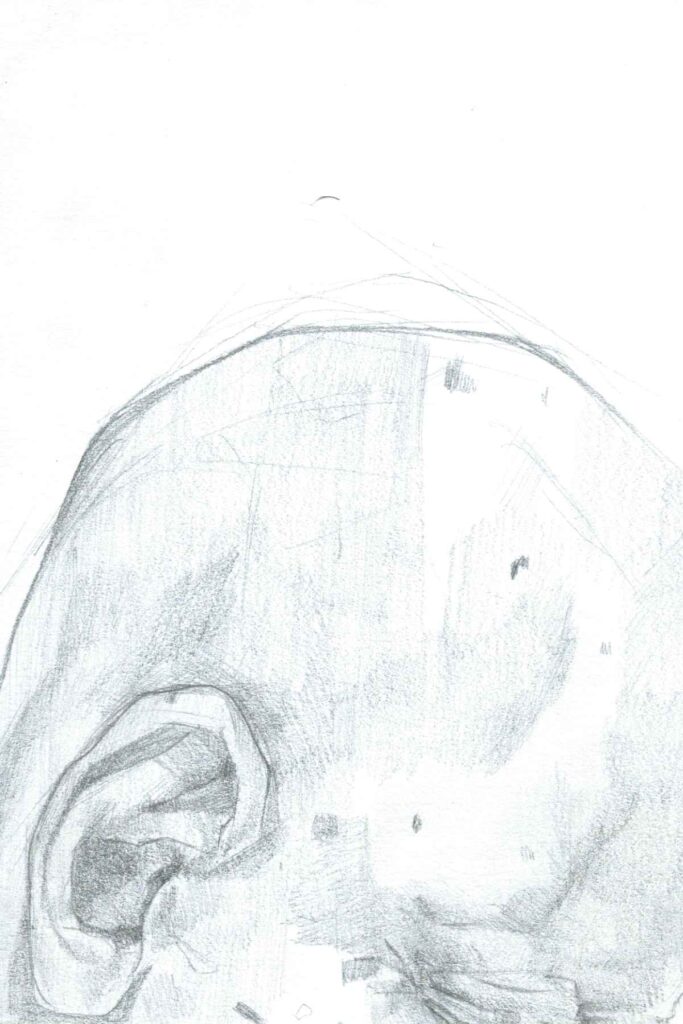

Dentro de certas tradições figurativas que me eram caras o desenho possui uma forte proximidade com a escultura. O desenho que se preocupa com a volumetria, que se dá na “blocagem de massas” e que procura criar a ilusão de espaço tridimensional é herdeiro de um conjunto de saberes escultóricos. Então, embora não fizesse esculturas propriamente ditas, eu estive pensando escultura através do desenho mesmo antes de entrar na faculdade. De certo modo, essa “sinapse” já estava lá, pronta para promover um intercâmbio maior de ideias entre esses saberes. Fiz parte da primeira turma do curso de Artes Visuais/ Escultura após sua reestruturação. Essa mudança se deu deixando um pouco os modelos clássicos de aprendizado de escultura para abraçar uma prática mais contemporânea com relação a esse fazer artístico. Essa mudança não afetou diretamente os pontos importantes para a ligação desenho-escultura que eu já praticava indiretamente, mas acrescentaram outros fatores, decisivos para a minha sobrevivência nos primeiros dias de AVE. Um desses fatores era a (recém-adquirida) flexibilidade que eu sentia na abordagem técnica das disciplinas. Mesmo disciplinas mais voltadas para certas materialidades e técnicas, como escultura em pedra, ofereciam possibilidades muito generosas para que cada aluno entendesse essa materialidade da forma que mais lhe fosse interessante. Desse modo, independente da disciplina que eu cursava, sempre havia uma permeabilidade possível para o desenho e geralmente era eu que ditava o quanto ele se faria ou não presente. Essa permeabilidade de que falo se deu também no sentido inverso. A escultura entendida como modo de criação e modificação de certos espaços, físicos e conceituais, passou a fazer parte dos meus interesses. Dentro dos múltiplos espaços em que se pode atuar através da escultura, o espaço emocional da empatia, do compartilhamento de certos “pesos emocionais” e da sensação de fragmentação foram aqueles que mais me chamaram atenção durante o percurso da faculdade. Esses novos interesses descobertos na escultura passaram a alcançar também o desenho, ao qual eu ainda reservava a uma prática voltada para a figuração ou para a narrativa, através dos quadrinhos. Foi uma redescoberta do desenho através de novas práticas de escultura e também das demais disciplinas abordadas no AVE. Primeiro em um nível técnico do planejamento e do projeto : formas de desenhar que não faziam parte das minhas práticas, mas que foram incorporadas para a criação de esculturas, objetos e, no fim, de qualquer outro trabalho que eu procurasse fazer. Mas também foi uma redescoberta e uma ampliação dos conceitos e possibilidades do próprio desenho, enquanto prática e materialidade. Por exemplo, se em uma aula de performance eu apresentava um trabalho que era uma partida de dominó jogada comigo mesmo (como no trabalho Peças), o resultado do jogo sobre a mesa, nas pedrinhas do dominó, podia ser considerado também como um tipo de desenho, afinal, alguns elementos fundamentais do desenho, como as linhas, formas, pontos e proporções estavam todos presentes ali. Muitos dos meus trabalhos possuem esses desenhos paralelos, presentes nessas formas mais expandidas. Não os entendo como meros adornos do trabalho, mas sim como um processo fundamental e extensivo de cada trabalho onde esses desenhos aparecem.

– O desenho é uma materialidade frequente na sua produção, como você o encontrou? Existe alguma conexão pessoal entre você e essa técnica?

Sim, existe. Faz pouco tempo que percebi essa conexão. Ela me leva ao meu pai. Meu pai pintava aviões na aeronáutica. Eu não o via muito. Fui criado pelos meus avós, meus tios e pelos colegas que fiz na rua. Quando meu pai vinha me visitar ele desenhava comigo. Depois que ele ia embora eu continuava a desenhar. Nessa época eu gostava de desenhar carros e aviões – coisas feitas para partir ou para chegar. Acho que eu não gostaria tanto de desenhar se meu pai estivesse sempre lá. Por estranho que pareça, meu pai me incentivou ao desenho através da sua ausência. Eu desenhava para continuar mantendo-o comigo depois que ele já tinha ido embora. Hoje há poucas coisas que eu ame mais do que riscar o papel com o lápis. Agradeço a criança astuta que fui, porque ela foi capaz de encontrar algo para fazer com esse amor – o amor ao meu pai ausente constitui também o gosto que sinto por desenhar e isso é ao mesmo tempo uma forma de direcionar e preservar esse amor. Talvez seja por essa experiência que eu concorde com os que dizem que há uma relação entre o desenho e a presença. Lembro-me de uma aula de modelo vivo em que o professor Frederico Carvalho falou sobre isso. Ele disse que desenhar é estar presente porque quando você desenha algo, seja um objeto, uma paisagem ou um modelo, você sai do seu modo automático e rotineiro de viver a vida para realmente começar a prestar atenção nas coisas. Atenção é presença. Achamos que sabemos como é a aparência do mundo, até tentarmos desenhar o mundo, até estarmos lá, naquele lugar, olhando como é aquela coisa e tentando captá-la com toda nossa concentração. Essa associação desenho – presença que o Fred fez rimava de alguma forma com o que o desenho tinha sido para mim antes, naqueles dias de infância. Há outra história que constitui uma ligação emocional entre eu, minha família e o desenho. Certa vez, numa dinâmica de escola, quando eu ainda era bem novo, fomos convidados a desenhar nossas mães enquanto elas nos desenhavam. Minha avó, a pessoa mais incrível que conheço, foi a essa reunião para representar esse papel. Desenhávamos todos juntos, alunos e mães, reunidos em círculos, mas sem olhar o que o outro fazia. Descrente de que minha avó conseguiria me desenhar, eu a retratei com quatro ou cinco traços apressados. Mesmo para o meu julgamento infantil eu achava os traços que fiz mal dispostos e preguiçosos. Na hora de revelar o desenho, fiquei surpreso com o que minha avó havia feito. Em seu desenho eu aparecia de maneira heroica, traçado com um acabamento que eu não sabia de que ela era capaz. É claro que ela ficou decepcionada com o resultado da minha falta de vontade, e embora ela tenha disfarçado bem, eu percebi facilmente o que ela sentiu. Não conta essa história para ressaltar certo contorno traumático no meu aprendizado do desenho. Pelo contrário, gosto de pensar que se desenho “bem” dentro do sentido mais comum que essa palavra pode assumir, faço isso por essa grata surpresa que foi a revelação bem feita do desenho da minha avó.

_ Seus desenhos tendem ao realismo, em algum momento você se aventurou por outras formas?

Nas aulas de desenho III ministradas pela professora Yoko Nishio éramos convidados a partir de um desenho de observação para alcançar imagens que já não podiam ser associadas ao objeto inicial. Passei seis meses desenhando uma luminária. Acho que se essas aulas fossem ministradas por outra pessoa eu não aguentaria, mas as dinâmicas propostas pela professora Nishio fizeram o percurso de desconstrução daquele objeto ser bastante rica e também divertida. Ainda no mundo das aulas, o curso de desenho que integrava o projeto fundamentação do Parque Lage propunha modos de desenhar mais esquemáticos, exercícios que também partiam de dados concretos e imagens do mundo e então se encaminhavam para uma desconstrução planejada, sistemática ou poética dessas imagens. Fora essa prática de exercícios há esses “desenhos expandidos” que aparecem em trabalhos como o Peças, que já mencionei, onde o jogo de dominó disposto pela performance pode ser entendido como uma espécie de desenho da minha personalidade. Para dar outro exemplo vou citar um dos modos em que apresentei o trabalho que chamo de Bílis Negra. Nessa versão, uma performance, leio uma carta para minha falecida mãe enquanto bebo uma Coca-Cola com o seu nome. A ligação entre a carta e a coca se dá na aproximação de duas histórias, primeiro a história que minha avó contava, de que o câncer que matou minha mãe se deu porque ela bebia muito refrigerante, e depois na história da propaganda que a Coca-Cola empreendia naquele ano, colocando o nome de pessoas nas latas e convidando seus consumidores a beberem uma coca com quem eles amassem. Ao abrir a lata, que estava previamente “preparada”, ela transbordava, produzindo essas manchas pelo chão e pelas minhas roupas. Manchas que podem ser vistas como um tipo de desenho, uma expressão gráfica que decalcava meu corpo naquele ambiente e, dentro de certo raio, também tocava aqueles que estivessem me assistindo mais de perto.

_ Houve alguma mudança em sua relação com o desenho ao trabalhar com ele em um curso?

Sim. Com relação aos aspectos técnicos há sempre aprendizados, sejam pelas demandas do curso, pelo contato com outros profissionais e também pela dificuldade dos alunos, que nos fazem pensar em meios mais fáceis de realizar coisas que achávamos que já sabíamos fazer bem, mas que na verdade fazíamos da maneira mais difícil possível – uma constatação que só se cristaliza quando você tenta explicar seu método a outra pessoa. É engraçado, há alunos que desenham melhor do que eu, dentro dos critérios figurativos de representação que formam os valores do curso e ainda assim alguns desses alunos precisam de mim para ajuda-los a todo o momento. Mas também há outros que mal conseguem controlar seus gestos com o lápis, mas para quem eu sou completamente dispensável. A observação de tantos diferentes desenhistas é uma provocação constante para pensar minha própria relação com o desenho e também o quanto desenhar algo qualquer pode ser revelador de si. Meu trabalho no curso também cristalizou a existência do desenho na minha rotina e eu gosto dessa presença bem marcada que o desenho tem na minha vida. Com frequência é estimulante ver os alunos desenhando e não raramente essa é a primeira coisa que faço ao retornar do trabalho. É claro que há momentos brutalizantes, tediosos e completamente desinspirados, mas creio que isso faça parte desse mergulho profundo, independente de qual atividade seja. Afundar faz parte do avanço. Vários dos colegas de trabalho que tive nesse tempo perderam sua proximidade com o desenho ao encarar o desafio de serem instrutores dessa técnica, mas no geral o que sinto é que ensinar a desenhar é enriquecedor para minha própria prática e, para além disso, é enriquecedor para minha vida, no contato com meus alunos, crianças, jovens e adultos.

– Rafael, de que maneira sua passagem pela EAV Parque Lage modifica sua produção?

Eu frequentei a EAV por um ano e meio durante uma janela muito específica da sua história. Nessa época o Parque Lage possuía um projeto chamado Fundamentação. Era um projeto de bolsas para estudantes universitários. Esse projeto acolheu um número considerável de alunos oferecendo descontos integrais em vários dos seus cursos. Nos primeiros seis meses nós tivemos acesso a três módulos básicos. Nos seis meses seguintes recebemos acesso a dois cursos livres que podíamos escolher de uma lista pré-selecionada e no terceiro semestre recebemos ainda acesso a mais um curso dessa mesma lista. Por conta dessa política havia um número grande de bolsistas convivendo com o público regular de estudantes da EAV. Esses bolsistas vinham de instituições, de cursos e de contextos bem diversos. Dessa experiência eu carrego uma sensação de abertura, de expansão. Não sei medir ao certo que diferenças práticas o contato com esse grupo significou, mas não diria que passei indiferente a eles. A ideia de liberdade criativa se constrói aos poucos e perceber diferentes formas de criar é um modo de começar a se perceber mais livre também, mesmo que seja apenas para continuar fazendo as coisas como já se fazia. É óbvio que quando penso no que afetou de modo mais direto o meu trabalho, eu penso também nas aulas que tive. Dentre elas destaco as aulas que tive com o professor e artista João Modé. No módulo que ele aplicou éramos provocados a criar trabalhos diariamente, concebidos e arranjados durante o espaço físico e temporal de apenas uma aula. Esses trabalhos, exercícios, eram formados pelo que tínhamos na mochila, pelo que coletávamos das paisagens ao redor ou por pequenas listas de materiais caseiros. Penso que essa prática de criação rotineira me deu um senso objetivo de criação, de exploração descompromissada e de receptividade para as possibilidades diferentes de cada tempo e lugar em que se escolhe trabalhar. Os métodos do Modé me ajudaram também a desromantizar a ideia de inspiração e de criação. Nas aulas dele criar era trabalhar e o artista era simplesmente alguém que passava seu tempo criando. O curso de paisagens contemporâneas ministrado pela professora Paula Scamparini também deixou marcas importantes em mim. As práticas do professor Modé eram ricamente dispersivas (faça hoje algo com o que você tem agora, sem comprometimento com o que você fez ontem, sem se preocupar que isso vire algo para você fazer amanhã) e receptivas (aceite o que você pode fazer e faça o melhor possível dentro dessas limitações). Já o curso da Scamparini indicava um caminho contrário. Era um mergulho profundo dentro de um tema “limitado” (paisagens), testando o espaço e a maleabilidade desse tema diante de nossos esforços ativos em encontrar nele aquilo que mais nos interessava. Nessas aulas eu entendi com mais propriedade o que podia ser um processo mais profundo de investigação artística e como uma pesquisa rigorosa podia dar mais densidade a certo trabalho. No fim, cada aluno resolveu investigar uma paisagem diferente, cada um encontrou sua profundidade ideal dentro desse mergulho. Eu me voltei para as casas dos meus vizinhos, com suas histórias reais e suas mentiras, e para a paisagem do interior da minha mochila, sempre bastante rica de elementos. Esse mergulho temático aliado a uma espécie de acompanhamento de projeto foi um treinamento decisivo dentro desse esforço de pesquisa, e um aprendizado do valor desse processo imersivo. As propostas contrastantes do Modé e da Scamparini me parecem, hoje, práticas complementares, um balanço criativo importante entre a leveza de um passeio sem pretensões e o peso de uma viagem bem planejada, com roteiro, mapa e ponto de chegada.

– Você trabalha a partir de poéticas que percorrem sentimentos, a fragmentação, a melancolia, esquecimento. Em que momento você passa a trabalhar essas poéticas?

No segundo período da faculdade eu tive uma aula com a professora Kenny Neoob. Nessa aula recebemos a proposta de fazer um caderno de artista. Era uma espécie de diário, livro de anotação, bloquinho de ideias, caderno de projetos e ainda um trabalho de conclusão de disciplina – tudo junto e misturado em uma única peça que deveria nos acompanhar dia e noite, para cima e para baixo. Eu o usei da primeira até a última página, mas até o final do curso não tirei dele um único trabalho que tenha sobrevivido além da necessidade de me fazer passar por essa disciplina. Ainda assim, quando penso na resposta para essa pergunta, é justamente essa prática de caderno, enquanto método de criação, que parece ter sido o germe onde esses temas começaram a aparecer. A própria forma do livro de anotação de bolso sugere uma escrita fragmentária, acompanhada de notas pessoais (que pelo meu temperamento, tendem ao melancólico) e uma luta breve e infrutífera contra o esquecimento, característica implícita em todo diário. Lembro que as primeiras páginas desse meu caderno foram dedicadas ao meu avô, que na época começava a entrar nos estágios mais severos do mal de Alzheimer e que talvez seja parte da minha ligação mais profunda com essa ideia de esquecimento e de apagamento. Quando penso em métodos de catalogação da minha própria produção tenho tendência a pensar nos trabalhos que fiz como se fossem grupos familiares. Há trabalhos que são irmãos, pais, avós e filhos. Esses grupos familiares de trabalhos vão aos poucos formando uma espécie de árvore genealógica em que os ramos que ligam um grupo ao outro seriam formados por certos interesses, valores e/ou eixos temáticos específicos. Dentro desse método (que ainda não coloquei em prática), cada artista poderia traçar sua produção mais recente, provavelmente mais “refinada”, até certa “ancestralidade” comum – um trabalho primeiro, onde já estão em atividade o potencial que vai liberar suas produções vindouras. Durante uma aula de escultura que fiz apenas um período depois da criação do caderno que mencionei, creio ter dado mais um passo na direção desses temas que você aponta na questão, criando um trabalho que direta ou indiretamente tinha esses germes que mais tarde se transformariam no desenvolvimento de outros trabalhos. Nessa aula, ministrada pela professora Cila MacDowell, deveríamos construir reconstruir e desconstruir, ao longo de todo o semestre, um autorretrato feito de argila. Na forma final desse meu autorretrato eu apresentei uma caminhada pelo prédio da reitoria, onde era abrigada a Escola de Belas Artes da UFRJ. Nessa caminhada eu guiava meus colegas para pontos específicos onde, na noite anterior eu havia deixado fragmentos da escultura que dividi em partes ora reconhecíveis ora não e que posicionei casualmente pelo prédio. Além dos temas da memória, do esquecimento, da corporeidade, da fragmentação e do apagamento esse trabalho foi também uma primeira experiência não planejada dentro da performance, que, para mim era ainda uma prática um tanto impensável, mas que, de certo modo, já estava lá, pairando em algum lugar do meu pensamento. Por fim, acho que o momento de consolidação dessa poética se deu nas disciplinas de performance e de escultura em pedra, ministradas respectivamente pelos professores Jorge Soledar e Gabriela Mureb. Em performance eu usei certas ações como beber uma Coca-Cola ou jogar dominó para falar de algumas das ausências mais poderosas da minha vida. Ausências que faziam eu me sentir incompleto e fragmentado. No caso da disciplina de escultura em pedra, a matéria central das aulas me remetia ao seu lugar simbólico dentro da literatura e do imaginário popular. A pedra como manifestação de um peso que podia ser sentimental, existencial ou político. Foi na aula de escultura em pedra que pela primeira vez eu cheguei a constatação consciente de que me interessavam temas relacionados ao desencanto pelas coisas e a uma brutalidade que parecia estar habilmente resumida nesse signo de pesquisa que eram as pedras. Esse símbolo ficou tão registrado em mim pelas experiências que a professora Mureb propunha que, quando tive que escolher alguém para me acompanhar na jornada do TCC, eu não tive dúvidas de que deveria ser ela.

– Ao comentar sobre a rotina, é impossível não refletir no momento presente. Devido a pandemia, estamos vivendo uma configuração completamente adversa de nossas rotinas comuns. Quais efeitos foram sentidos por você durante essa nova configuração? Sua produção sofreu alguma alteração fruto dessa nova rotina?

Desde que deixei a faculdade meu ritmo de produção decaiu bastante porque me vi dividido entre muitas outras demandas e o tempo para os trabalhos se tornou cada vez mais escasso. Pouco antes do início da pandemia eu estava mais concentrado em produzir histórias em quadrinhos do que qualquer outra coisa. Durante o seu desenrolar eu segui mantendo essa como uma das minhas atividades principais. Sei que alguns artistas vêm produzindo trabalhos que retratam essa experiência estranha de isolamento e medo que estamos compartilhando. Sei que para alguns desses artistas essa prática é um meio de sobreviver dentro dessa configuração que você menciona. Para mim isso seria muito difícil. Em algum momento sei que vou voltar a produzir com mais afinco e que vou integrar as coisas que senti nesse período a esses trabalhos vindouros, justamente por que a rotina a repetição e o tédio são corpos de interesse dentro das coisas que penso, mas agora, atravessando o furacão, o que eu consegui fazer para me ajudar foi me refugiar em práticas mais confortáveis, que me permitiram manter certo nível de saúde mental e física. Mesmo que eu estivesse comprometido em relatar o que se tornaram as nossas rotinas, talvez como uma tática de enfrentamento às forças políticas que foram incapazes de nos garantir o apoio que precisávamos nesse período, acho que ainda assim eu não faria um bom trabalho. Para mim é muito difícil refletir sobre um assunto que está acontecendo imediatamente no presente, sou do tipo de pessoa que precisa de tempo para deixar as coisas se assentarem e para falar delas com um grau de propriedade que transmita a mim mesmo a sensação de que falo com alguma verdade sobre esse assunto.

_ Quando você comenta sobre a configuração atual, e sua disponibilidade referente a produzir arte, penso sobre como você desenvolve todo seu processo artístico. Dentre todos os trabalhos produzidos por você, algum deles carrega algum peso ou sentimento especial?

Há uma fala do quadrinista, escritor e ator Lourenço Mutarelli que eu gosto bastante. Ele diz que cada livro que ele escreve faz dele uma pessoa melhor, que o seu próprio trabalho serve para curá-lo e que em breve ele alcançará a perfeição. Divertido, não? Creio também que meus trabalhos vão aos poucos me curando. Não tenho certeza se eles me tornam melhor, mas se me impedirem de piorar, eu já me dou por satisfeito. Sabe, há algo fantasmagórico em fazer trabalhos de arte em que a matéria prima vem do “tutano dos ossos” – de dentro do coração – por cafona que seja dizer isso. Aquele pedaço da vida que você coloca em um trabalho é como uma espécie de sacrifício. Para mim esses pedaços de vida que fui transformando em trabalhos, eles morreram um pouco – podem não estar completamente sepultados, mas ainda assim, são uma coisa diferente da vida. São fantasmas. Gosto da ideia de um trabalho que seja uma sobra controlada de uma parte do seu próprio criador, uma separação que pode ser tão dolorida quanto revigorante. É que por assustadores que sejam os fantasmas, ao menos eles flutuam sem peso. Não que não possam te alcançar, eles definitivamente podem, mas pairando acima do chão eles não tocam mais tão firme no terreno onde acontece a vida. Todos os trabalhos que fiz, mesmo os que não entraram nessa entrevista, os que nem fazem parte do meu portfólio, todos eles, a sua própria maneira, em sua própria época foram detentores de um sentimento especial – especialmente difícil no caso dos meus trabalhos. Eu não colocaria na tábua um sacrifício que eu considerasse indigno – nada pior que um falso fantasma, desses que dá para notar os pés de alguém por debaixo de um lençol curto demais. Sendo assim, minha maior tentação é apontar o trabalho mais recente que fiz, aquele que a menos tempo se separou de mim para pairar um pouco mais distante da minha vida. Mas essa é uma resposta sem perspectiva. Então não sei, não consigo escolher. Podemos simplesmente passar para a próxima pergunta?

Bílis Negra, Freezer, latas de coca cola, texto e fotografias, dimensões variáveis, 2015.

_ Em “Bílis Negra” é trabalhada de forma delicada a relação entre você e a morte. Como se deu o desenvolvimento desse trabalho?

Acho que esse é o único trabalho que fiz e que a cada apresentação ele era montado de uma forma diferente. Ele já foi uma performance onde eu ia bebendo a coca com o nome da minha mãe inscrita nela e recitando o texto “Como beijar você”, que é uma espécie de carta para ela. Foi uma instalação, apresentando um freezer de carácter doméstico, contendo as cocas para serem servidas ao público enquanto o texto ficava preso ao freezer por imãs, como um bilhete deixado ali. Também já o apresentei como objeto (apenas uma lata) junto do texto escrito na parede. Talvez ele ainda esteja em desenvolvimento para mais formas de apresentação. Acho que não consigo me separar dele e esse pode até ser um bom critério para responder a sua pergunta anterior. De qualquer modo esse trabalho tem sim alguns momentos fundadores. O primeiro deles se deu bem lá trás, nessas histórias que minha avó me contava. Tentando encontrar justificativas para o câncer que matou minha mãe, minha avó me dizia que foi o hábito dela de tomar Coca-cola que causou sua doença. Nessa história, minha mãe, que também cresceu sem uma mãe por perto, bebia Coca-Cola sempre que quisesse, e isso a deixou doente. Em essência, percebo agora, era uma história sobre a orfandade e não sobre o refrigerante. Mas foi a parte do refrigerante que ficou na minha cabeça de criança. Como podiam anunciar esse líquido escuro, tão perigoso quanto veneno, colocando-o na mesa de famílias felizes, idealizadas e arquetipicamente completas? Em algum momento, não lembro bem porquê ou como, entrei em contato com a teoria dos humores, uma tentativa antiga de explicação da saúde humana através da categorização de quatro fluidos essenciais que percorrem o corpo. Cada um desses fluidos seria atribuído a um órgão e a um tipo de comportamento específico, que se ressaltaria nas pessoas dependendo da presença exagerada desse líquido nos seus corpos. Haveria então os sanguíneos, os fleumáticos, os coléricos e os melancólicos. Dos quatro humores listados, a melancolia foi aquela que mais tarde eu liguei ao trabalho. A melancolia seria fruto da Bílis Negra, assim como a Coca-Cola, esse também, um líquido escuro. Depois disso teve essa ação da Coca-Cola, em que as latas vinham com certos nomes inscritos nelas. Na TV as propagandas anunciavam algo como “beba uma coca com quem você ama.” Havia algo nessa frase… eu queria trabalhar com ela. Foi numa conversa sobre arte que minha amada amiga artista Mônica Coster Ponte fez a ligação para a qual eu era cego. Ela conhecia minha avó e havia escutado aquela história da orfandade e do câncer por si mesma. Enquanto eu comentava com ela as possibilidades que eu vislumbrava para usar o slogan em algum trabalho, ela fez para mim a conexão que eu ignorava. O fato dela não assinar o trabalho comigo, a meu ver, é apenas uma modéstia da sua parte. Lembro que era o final de um período e que eu precisava entregar muitos trabalhos escritos e práticos, mas depois dessa conversa eu não conseguia escrever outra coisa que não fosse a carta que hoje acompanha o trabalho. Naquela semana prenhe de prazos eu sacrifiquei algumas madrugadas escrevendo essa carta para mim mãe, era uma urgência de criação da qual os professores falavam bastante, mas que eu só senti quando fiz esse trabalho específico.

As propagandas de coca cola continuam felizes. Não importa se as coisas começam ruins para a família divertida, para o grupo de amigos ou para o urso do polo norte é só esperar um pouquinho e aquela poção borbulhante que você tanto conhece coloca tudo no lugar. Então no final, quando começa a tocar o jingle que as pessoas já têm gravado no coração, você meio que sabe que a mãe e o filho de dentes perfeitos, ignorando qualquer diferença que tivessem no início do show, vão fazer as pazes e se beijar carinhosamente. A única coisa que sobra entre eles é a bebida favorita da família.

Não tivemos tempo para descobrir nossas diferenças, quanto mais acertá-las. Bem dizer, nós mal nos conhecemos, mas eu nasci com os dentes separados que você queria e eu sei que você adorava beijos carinhosos. Sei também, pelas histórias da minha avó, que você gostava muito de beber coca cola. Pode parecer uma bobagem, é mesmo mais fábula do que fato, mas ela acha que foi isso que deixou você doente. Eu acho que pode ser verdade, mas se não for tudo bem. As histórias que criamos são formas de vislumbrar a realidade, como o escudo polido usado pra fitar a medusa. Sem histórias podemos acabar paralisados em pedra.

Quem não pode ser paralisado é o tempo e embora ele não corra para os mortos, também não espera por eles. No embotamento da rotina esquecemos até das nossas faltas. Apesar disso sua imagem continua nítida nos álbuns antigos. Neles eu conheci sua palidez e seus olhos. Na suspensão daquelas fotos você é mais jovem do que eu. Jovem e imóvel – como uma escultura. O único lugar em que posso ver você se mexer são nas memórias que me emprestam. Eu as coleto sempre que posso e assim bebo um pouco de você.

No início de 2015 a coca cola contou uma história. Ela disse que ajudaria as pessoas a estar com quem elas amam. A magia desse encontro, você já deve imaginar, aconteceria mediada por uma coca, dessa vez inscrita com o nome de quem você quisesse conjurar. Surpreendeu-me menos que o seu nome não estivesse no hall de personagens eleitos para essas aparições do que o fato das pessoas preferirem beber os refrigerantes que tivessem seus próprios nomes inscritos nas latas e garrafas. Acho que nesses tempos de fragmentação a falta que mais sentimos é a nossa própria. Ainda que fosse para me encontrar e pra tomar conhecimento de mim, eu beberia uma coca cola com seu nome. Nunca se morre sozinho e quando você morreu, morreram juntas as possibilidades que dividiríamos. O que sobrou disso é um vazio, que não é bem um luto, mas uma melancolia.

Tudo isso é divagação, ainda que seja importante. Quando bebo uma coca cola com seu nome eu não espero encontrar lá, nem a você, nem a mim. Eu não quero dividir esse vazio e também não quero criticar essa empresa. Eu entendo que tudo isso possa acontecer, mas acho que o que eu queria mesmo é contar uma das suas histórias, como tantas vezes eu pude ouvir. Fazer você se mover, não apenas em mim.

_ Durante a exposição, o público foi convidado a consumir as latas de coca cola que carregavam o nome de sua falecida mãe. Em algum momento existiu alguma reação, da parte do público, vindo a marcar você e o trabalho?

Isso foi na Influxo, uma exposição coletiva que apresentei junto com os artistas Marcus Taikan, Mônica Coster e Kika Motta e que foi curada pela professora Beatriz Pimenta. A Influxo foi apresentada no espaço Vórtice, da UFRJ – uma galeria que existia no prédio da reitoria, num tempo pré-incêndio A vórtice oferecia aos estudantes a oportunidade de apresentar seus trabalhos dentro do campus. Ter meu trabalho exposto lá foi uma experiência muito positiva para mim. Entre os apontamentos e reações que vi e ouvi, duas respostas me marcaram muito. Primeiro teve a reação da professora e artista Isabela Roriz. Ela foi muito sensível ao trabalho e se conectou a ele por uma via que eu não esperava: pela posição de mãe. Eu me surpreendi com o que ela me disse mais tarde sobre ele, porque não imaginava um acesso assim a esse trabalho. Essa foi para mim uma constatação mais sólida dessa possibilidade de empatia e de troca que um trabalho pode causar, como ele pode amarrar histórias e gerar encontros fortuitos. Eu já conhecia essa possibilidade teoricamente. Sei que há artistas que voltam suas pesquisas especificamente para criar espaços de encontro como esse, mas isso não diminuiu o impacto que foi experimentar em primeira mão a habitação de um espaço desse tipo. Foi um aprendizado misterioso. Acredito que ao ouvir a professora Roriz falando da sua percepção do Bílis Negra pela posição de mãe, eu acolhi, em algum lugar da fala ou da emoção dela os elementos que me permitem imaginar a resposta que minha mãe daria ao meu trabalho. Pelo que ela me disse, sei que o trabalho também deu a ela a chance de ver outras possibilidades de mundo, talvez não tão dóceis quanto as que eu pude imaginar, mas creio que igualmente valiosas. A também artista e professora Gabriela Mureb me deu uma descrição igualmente poderosa das suas sensações. Após a exposição ela se reuniu comigo, com os outros artistas participantes e mais alguns colegas que foram nos prestigiar. Estávamos no espaço vazio da galeria e com a voz dela ecoando nas paredes ela nos descreveu uma espécie de alquimia que ela sentiu acontecer ao refrigerante, durante sua experiência com o trabalho. Uma experiência de transformação da Coca em outra coisa. Veja bem, quando entrou no espaço expositivo, ela foi recebida por uma das nossas colegas artista, a Mariana Paraizo. A Mari estava gentilmente nos ajudando a receber as pessoas, levando-as pelos trabalhos e oferecendo as Coca-Colas do freezer. A exposição estava bem cheia, com pessoas bebendo e conversando. Animadamente a Mari conduziu a professora Mureb através das pessoas até o canto da sala, onde estava meu trabalho. Lá ela pegou uma Coca e começou a beber. Segundo sua própria descrição, a professora Mureb foi contaminada por um estado de espírito festivo que dominava a exposição. Ela começou então e ler o texto. No início o tom de ironia do primeiro parágrafo rimava um pouco com esse estado de espírito que se instaurava. Mas a carta logo muda de tom. Foi então que o refrigerante passou a enojá-la e, de súbito, as coisas mudaram um pouco de figura, o freezer não mais um componente de uma festa familiar, mas um pequeno necrotério. Uma mudança abrupta, como o disparo do mecanismo de uma armadilha. Uma armadilha que captura. Levo esses relatos grifados na minha memória, eles formam parte das experiências mais poderosas que já tive no campo da arte e sou grato a cada uma das pessoas que tornaram possíveis essas experiências de troca.

_ Em “Pregadores” você discorre sobre discursos de poder, religiosos e de gênero. Fala um pouco sobre esse trabalho?

Pregadores é uma fotografia preto e branca que mostra uma cena montada. No centro dela um casaco e um vestido com particularidades que dificilmente seriam atribuídas a uma jovem usuária estão arranjados de tal forma a lembrar um corpo, um espantalho. Esse corpo – frágil e leve pela constituição de suas partes está preso a um varal por pregadores de madeira. A posição desse corpo, o enquadramento da foto e a disposição do varal foram arranjados de maneira a remeter as imagens de crucificação. A paisagem ao redor, coroada por um céu nublado, fornece indicações de um lugar pertencente a ordem do doméstico, que é o universo central desse trabalho. O nome pregadores foi escolhido para apontar os sujeitos da ação física praticada por quem crucifica alguém. Estranhamente, esse também é o nome daqueles que espalham a palavra do mais famoso crucificado de todos os tempos. Prega-se com pregos e com palavras e, às vezes, santificamos alguém apenas para poder crucificá-lo melhor. É um trabalho sobre minha avó, sobre mim e os modos que podemos machucar também as pessoas que amamos.

– Além da rotina, você menciona a ideia de jogo, e o fazer artístico. Comenta um pouco mais sobre isso?

Eu e meus amigos da vizinhança, desde pequenos até hoje, jogamos. Para alguns de nós, eu incluso, ser um jogador é uma parcela importante da nossa identidade. Jogávamos muitos jogos diferentes, mas os que mais nos interessavam e ainda interessam eram os RPGs de mesa. Esses RPGS são jogos de interpretação de personagem. Nele representamos outras pessoas, vivendo em outras épocas e lugares e passando por coisas que só poderiam acontecer na interseção das nossas imaginações. É uma mistura de teatro de improviso, jogo de tabuleiro e roda de contação de história. É uma atividade colaborativa e altamente imaginativa. Para mim há muitas interseções entre a prática do RPG e o meu fazer artístico. A fragmentação da qual eu falo em alguns trabalhos, por exemplo, está nessa dificuldade em perceber uma identidade que seja algo mais do que a combinação dos personagens que todos nós somos. Personagens que eu talvez não tivesse percebido se eu não gastasse tanto tempo testando minhas máscaras através dos personagens que crio para os meus jogos. Minha própria capacidade de me adaptar ao “estranho mundo da arte contemporânea”, como afirmei acima, na resposta da primeira pergunta, só foi possível graças a uma perspectiva de jogador que tem que se adaptar as novas regras do jogo que decidiu participar. Mesmo no divertido tormento que é a escrita de um TCC o jogo me salvou. Dediquei meu trabalho de conclusão de curso justamente para explorar essas e outras similaridades que eu conseguia traçar entre jogar e fazer arte. Procurava criar assim uma tentativa de defender uma arte que não necessariamente fosse jogo, mas que pudesse ser feita na mesma leveza não frívola com que um jogo é jogado. O jogo combina seriedade e diversão de uma maneira engenhosa. Quando falo de jogo como fazer artístico a definição mais sintética que posso pensar é dada por Huizinga. Em seu livro, Homo Ludens, Huizinga diz que o jogo é uma manipulação de certas imagens numa imaginação da realidade – ou seja, uma transformação dessa realidade em imagens. Por si só essa definição já me parece com uma estratégia de fazer artístico. Frequentemente o mundo me parece duro, difícil de manipular. Desde cedo percebi que o jogo e a arte me ajudavam a tomar nas mãos essas imagens duras e fazer delas novos quadros. Essa potência de agência simbólica que enxergo tanto na arte quanto no jogo me deram esse desejo forte de investigar mais esses pontos de contato. Em outro texto, esse de Alain Badiou, chamado as Condições da arte contemporânea o filósofo faz uma provocação aos artistas. Ele se pergunta se não é o tempo dos artistas fazerem surgir novamente uma arte que seja também alguma forma de proposta, de promessa de futuro. Após tantos anos de implosão, de críticas e desconstruções, o filósofo convida os artistas a voltarem a sonhar. Tomei esse desafio como uma proposta pessoal, “Um jogo de mim, comigo mesmo”. O momento de conclusão de curso é bastante reflexivo e, ao olhar para trás e ver a sopa de lágrimas que eram meus trabalhos, eu pensei que, como propunha Badiou, era hora de engendrar neles certa leveza, torná-los algo menos estático. Não se tratava tanto de refazer trabalhos, mas sim de vê-los por outra lente. Para mim essa leveza veio pelo jogo. Foi aí também que surgiram trabalhos como Lapso (em que me filmo jogando cinco marias comigo mesmo, usando pedras grandes demais para que a brincadeira dê certo, cada uma delas inscritas com alguma letra da palavra lapso, como se fossem runas) ou o Queda (em que tento capturar, através da câmera lenta, o momento fugaz em que um sorriso deixa de ser). Esses são meus trabalhos feitos como jogos. Eles não vêm para negar o peso, mas tentam brincar com eles, ou tirar deles uma chacota, rir do que há de ridículo e piegas da minha própria melancolia. Um exercício divertido.

_ “Autorretrato” é uma peça um tanto emblemática. Ao nos representarmos, a forma mais comum se apresenta através de fotografias que exibem nosso próprio corpo. Ao criar um autorretrato com objetos pessoais, você cria uma imagem a partir de objetos. De que maneira se deu a desenvoltura dessa peça?

Durante as aulas de escultura em pedra a professora Mureb nos provocou a fazer um trabalho que lidasse com uma montanha. Incorporar uma montanha inteira pode ser um grande desafio. A natureza das montanhas transmite essa carga simbólica do obstáculo. Penso nos escaladores se arriscando para chegar ao topo escarpado dessas rochas imensas. Penso nos profetas subindo seus montes solitários para serem testados por deus. Decidi escalar montanhas pessoais e insólitas, não só porque seria mais viável, mas também porque elas me interessavam mais. Na época eu sentia essa coisa… não era bem uma dúvida… Era mais como uma falta de paz. Uma falta de paz comigo mesmo. Talvez um ruído na minha autoimagem. Todo mundo é meio remendo, você não acha? Uma costura de influências, heranças, experiências e vai saber mais quais fragmentos. As pessoas pegam essas coisas, essa confluência de referências e as incorporam a si. Mas já a algum tempo eu sentia os pontos de costura desses meus retalhos se afrouxarem. Ao invés de agregá-los a mim eu me dividia entre eles. Era como se não houvesse um bom encaixe entre as partes que eu acolhia na minha formação. Eu me sentia perdido, soterrado em algum lugar delas ou esticado, esticado para mantê-las unidas. A costura mal feita e exposta. Era uma sensação de afastamento, de distância comigo mesmo. Já não me reconhecia entre a minha família, entre os meus amigos de infância, entre os meus colegas de faculdade. Não sei onde, como ou porque isso começou. Talvez fosse uma pequena crise de identidade, um delírio que me assaltava todo dia e roubava o significado das coisas que eu fazia. Nessa época lembro da Mônica me falando que eu vivia como um nômade. Ela sabia quanto tempo eu passava em trânsito, dentro dos ônibus e dos trens… Era também uma fase da minha vida onde minha casa não era exatamente receptiva. Uma configuração momentânea do arranjo familiar me fazia dormir no chão, num colchão inflável, acampado dentro do quarto do meu avô doente. Eu mantinha uma mochila de sobrevivência sempre pronta para o dia seguinte. Toalha, roupas, sabonete, pasta e escova de dente, remédios, papel higiênico e livros para aguentar as longas esperas dos caminhos que eu fazia. Nos filmes e seriados, personagens que perdem tudo frequentemente se indagam “o que será de mim?” É um tropo popular porque é uma pergunta interessante. Essa pergunta revela uma ligação entre as coisas e a identidade das pessoas. Era a pergunta que mais me interessava, não apenas como possibilidade incerta de futuro, mas também como a falta de certeza do presente. “O que é de mim?” Em qual lugar dessas referências coletadas estou eu? Onde é meu lar? Como esses objetos me definem? Para cada pessoa que havia contribuído para a formação da minha identidade eu podia encontrar um objeto na minha casa que a ela correspondesse. Eles eram um símbolo dos meus retalhos formadores e, portanto, da minha crise. Talvez fossem a montanha que eu deveria escalar, não para encontrar deus, mas para me encontrar. Eram todas as minhas coisas, não eram muitas, mas ainda assim não cabiam na única mochila eu poderia levar. Montei minha montanha. Gosto do fato de que há algo de inflamável nela. Pegaria fogo facilmente. Bastaria uma faísca, talvez menos. Talvez apenas o flash de uma foto fosse o bastante para iniciar esse incêndio, tamanho seu potencial inflamável. Um incêndio fotográfico, como a Explosão fixa de Man Ray. Perder tudo numa imagem (a tábua de sacrifício que leva para longe) e no meio dessa tragédia ficcional tentar encontrar a resposta para a pergunta o que é de mim? Acho que por isso esse trabalho é um autorretrato.

_ Tendo passado por diversas exposições, acredito que você tenha presenciado diversos trabalhos ao longo dos anos. Alguma dessas exposições foi especialmente importante pra você?

Sim, há algumas, mas vou citar apenas uma: a exposição individual e de apenas um trabalho, chamada Pique-Pedra, do amigo artista Jandir Júnior. Sinto franca inveja desse trabalho-jogo que eu conheci formalmente no espaço vórtice. Na verdade, não se trata de uma exposição de um único trabalho, tão pouco de um trabalho tão grande que incorpore em seu domínio uma exposição inteira. É, antes de tudo, um jogo, esse sim vasto o bastante para englobar a pequena exposição do Jandir e o trabalho que se apresentava lá dentro, mas também nossas casas, as brincadeiras das crianças, uma fatia da nossa literatura, da nossa cultura, do movimento dos astros no espaço e mais um tanto de coisas que certamente estou deixando escapar. Dentro dos limites da galeria vórtice o que vímaos, na verdade, não era o jogo inteiro, mas sim a jogada do artista-jogador Jandir Júnior dentro do grande jogo. Deixe-me explicar melhor. Ao adentrar a exposição do Jandir eu me deparei com algumas pedras dispersas pelo chão da galeria e um cartaz que anunciava um jogo já em curso. Como todo jogo, o Pique Pedra tem suas regras, que não são exatamente permissões ou proibições, mas sim modos de participar do jogo. Eles estavam todos descritos naquele cartaz, escrito a mão, e nas poucas linhas que não lembro com exatidão, traduzia-se algo assim: Para participar do Pique-pedra basta causar o deslocamento de pedras, de forma física ou semântica. É um jogo imemorial na sua origem e sem previsão de término. Todos que deslocam ou já deslocaram uma pedra são participantes do jogo. Gosto do Pique Pedra pelos seus símbolos, por ser um jogo, por ser simples e abrangente. Para mim ele é um signo da leveza, porque o que está em seu cerne não é o peso das pedras, mas sim o deslocamento que aplicamos a elas, quando jogamos.

Exposições

2015 – IV Festival de performance ruído.gesto. Corpo fechado.

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

2015 – V Bienal da EBA. Tempo. Escola de Belas Artes,

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

2016 – Influxo. Espaço Vórtice. Escola de Belas Artes,

Universidade Federal do Rio de Janeiro. (UFRJ)

2017 – I Curto Circuito. Galeira Curto Circuito de Arte Pública.

Parque Tecnológio, Universidade Federal do Rio de Janeiro

(IFRJ)

2017 – Lapso e Queda. Centro Cultural Light, Universidade do Rio

de Janeiro (UFRJ).

2017 – Pedagogias Marginais. Cult/Unisuam.

2018 – Greve Geral na Phábrika. Centro Cultural Phábrika.

2018 – II Mesa de cabeceira. Espaço Mesa.

Clarisse Gonçalves 1998. Graduação em história da arte na UERJ. Pesquisadora e historiadora da arte situada no Rio de Janeiro. Atualmente pesquisa manifestações artísticas periféricas, negras, e afrodescendentes no estado do Rio de Janeiro.