Andréa Hygino, 1992, vive e atua no Rio de Janeiro. Bacharela em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UERJ e mestra em Linguagens Visuais pelo Programa de Pós- graduação em Artes Visuais da UFRJ (PPGAV-EBA-UFRJ). Atua como artista e professora de desenho na Escola de Belas Artes (EBA-UFRJ) e no Estúdio Belas Artes. Sua pesquisa artística, que estabelece contato com linguagens diversas (desenho, instalação, fotografia, performance), tem se desenvolvido com interesse especial pelo campo da gravura. A artista frequentou os ateliês gráficos do Parque Lage e participou do projeto de extensão universitária Experiências Indiciais no ateliê de gravura da UERJ. Integrou as exposições Abre Alas 16, da Galeria A Gentil Carioca; 24ª Salão Anapolino de Arte, da Galeria Antônio Sibasolly (Anápolis-GO) e Esqueleto, no Paço Imperial. Em 2020 ganhou o Prêmio SelecT de Arte Educação (categoria Camisa Educação), com o projeto “Saída de Emergência”, feito em co-autoria com a artista Luiza Coimbra.

_ Andréa, você é bacharel em Artes Visuais pela UERJ. Diferente da UFRJ, o instituto de artes da UERJ é um espaço menor, o que proporciona uma experiência de troca diferente entre estudantes. Como foi sua experiência durante a graduação?

Acho que o campus da UERJ no Maracanã (que abriga o Instituto de Artes) impulsiona estudantes a criarem redes. A gente convivia com estudantes de vários cursos; as vezes trocava ideia na xerox, na mesa da cantina. Mas a memória mais forte que eu tenho não é exatamente dessas trocas diretas e pessoais, mas da percepção daquele prédio cinza como um grande corpo; era curioso ver como as ações de cada curso, os movimentos de cada grupo reverberavam nesse corpo. Lembro bastante das performances que a gente fazia no campus – a gente gostava de realizar os trabalhos no hall dos elevadores porque todo mundo passava por ali e isso mobilizava esse corpo-prédio; as choppadas da Engenharia mobilizavam o prédio; os trotes da Letras mobilizavam o prédio… as coisas iam se afetando, se adequando ou chocando, se acomodando ou repelindo. Além dos movimentos internos desse corpo, havia também os externos. A UERJ é vizinha do Estádio do Maracanã, do Morro da Mangueira, da Aldeia Maracanã; está praticamente na beira da linha do trem. Nossa vida de estudante atravessava e era atravessada por esse cotidiano do entorno. Lembro do movimento intenso de pessoas nos dias de jogo no Maracanã, lembro também do processo de desmonte da favela Metrô Mangueira e como isso reverberou dentro do campus. É uma relação completamente diferente das que tive na UFRJ enquanto mestranda e depois como professora, indo pra Cidade Universitária do Fundão, que parece afastada de tudo, um lugar mais ermo. Estar dentro da UERJ, estudar Artes Visuais no Instituto de Artes no campus do Maracanã foi pra mim um estímulo, ou melhor, uma convocação a pensar a arte dentro dos fluxos da vida, do cotidiano; pensar arte e mundo.

_ Sua produção transpassa diferentes linguagens, e conta com uma forte atração à gravura. Você participou do projeto de extensão “Experiências Indiciais” no ateliê de gravura da UERJ, e frequentou os ateliês gráficos do Parque Lage. Essas passagens modificaram sua inclinação e interesse ao campo da gravura?

Com certeza a passagem por esses ateliês contribuiu para o meu entendimento sobre gravura. O curso no Parque Lage foi uma oportunidade que a professora Malu Fatorelli fez acontecer enquanto eu estava na UERJ ainda. Ela acompanhava esse meu interesse pela gravura e me indicou pra uma bolsa no curso do artista João Atanásio. Fui monitora do João e aprendi muito vendo ele trabalhar no ateliê e também com uma uma variedade de estudantes, já que o curso era muito rotativo, sempre tinha gente nova experimentando coisas novas. Eu conheci muita coisa ali, isso aumentou meu repertório já que na UERJ eu só havia estudado xilogravura. Com o projeto Experiências Indiciais, coordenado pela professora Inês de Araujo, pude estar novamente trabalhando na UERJ. Foi um momento pra tirar algumas ideias do papel. A Inês deixava a gente bem à vontade pra propor coisas e desenvolver as nossas investigações. O espaço de troca com participantes era sempre muito rico. Muitos trabalhos do projeto “O Corpo Dissente” foram desenvolvidos dentro do Experiências Indiciais. É um projeto de extensão muito receptivo, eu sempre me sinto em casa no ateliê da UERJ. Espero conseguir retornar em breve.

_ Em conjunto com a artista Luiza Coimbra, você desenvolveu um projeto expositivo intitulado “O Corpo Discente“, comenta sobre esse projeto?

“O Corpo Dissente” é um projeto que eu e a Luiza começamos em 2017. A gente já estava vivendo essa dupla função de professora-artista, eu já tinha feito a série “Prova de Estado” e a Luiza tinha muitos trabalhos voltados pro espaço físico do campus da UERJ, pra arquitetura do prédio. A graduação em artes fez a gente experimentar o espaço acadêmico enquanto espaço de criação. Na nossa prática, o lugar da educação/ensino era o mesmo da arte; não tinha separação, a sala de aula era o ateliê. Quando a Galeria Candido Portinari, da UERJ, abriu seu primeiro edital público para projetos expositivos a gente se juntou pra pensar uma exposição que tratasse dessas nossas experiências enquanto estudantes-artistas-professoras; e que também se referisse a própria UERJ e todo o processo que a gente viveu lá dentro. O projeto foi selecionado no edital e a gente começou a produzir alguns trabalhos inéditos no próprio ateliê do campus. Naquele ano, 2017, a UERJ atravessava um momento complicadíssimo com os cortes de orçamento empreendidos pelo Governo do Estado e a real tentativa de desmonte da Universidade. A gente foi trabalhando e pensando a concretização da exposição à partir desse estado de greve, de sucateamento da educação pública e de resiliência da comunidade universitária. Em setembro daquele ano, depois de alguns adiamentos por conta das greves que foram tão necessárias, a gente inaugurou a exposição com o nome “Prova de Estado” e curadoria da também artista e professora Daniela Seixas. Depois decidimos levar um desdobramento desse projeto pra outra instituição de ensino também ameaçada pelo cortes de verbas, o Colégio Pedro II. Enviamos nossa proposta de ocupação para o Centro Cultural do colégio, que fica na unidade São Cristóvão. Lá a exposição levou o título “Des-formar“. Além da exposição, nós realizamos uma oficina de serigrafia e lambe-lambe com o corpo estudantil. Essa pesquisa conjunta foi caminhando, se consolidando e recentemente decidimos nomear esse projeto: “O corpo dissente”. Com dois “s” mesmo; aproveitando a semelhança fonética entre o adjetivo discente ( relativo à corpo estudantil) e o verbo dissentir, discordar. “O Corpo Dissente” quer caminhar junto com essas instituições públicas de ensino, isso é parte fundamental da pesquisa. Esse ano vamos levar uma exposição pra Universidade de Brasília; o projeto foi selecionado pelo edital de ocupação da Casa da Cultura da América Latina.

_Ao apresentar “O Corpo Dissente” na Galeria Cândido Portinari, e no Colégio Pedro II, existe uma diferença de público e espaço, como foi notada essa diferença?

Na exposição “Des-formar”, no Centro Cultural do Colégio Pedro II, a Luiza Coimbra e eu tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco da relação de estudantes com a exposição. Participamos de uma roda de conversa com algumas turmas na galeria no dia da abertura, oferecemos uma oficina de serigrafia para estudantes da unidade escolar do Engenho Novo, conversamos com o corpo docente, inclusive, compartilharam os desdobramentos realizados em sala de aula a partir da exposição. Foi muito rico receber esse retorno e perceber um pouco de como os trabalhos reverberaram dentro da escola. Num espaço como o da UERJ, com um fluxo de pessoas intenso, não dá pra acompanhar essas reverberações de forma tão direta. A relação com a exposição não é mediada como na escola, os fluxos são mais livres e esse retorno vem de outras formas; por exemplo, vez ou outra alguém comenta comigo a respeito de algum trabalho que viu no catálogo da exposição.

_ “Cadeira Universitária” é um dos frutos desse projeto. Nele você utiliza a estrutura do Lambe. Uma das particularidades do Lambe é a possibilidade de expor o trabalho em diversos locais, sem necessariamente recorrer a exposições, galerias e museus. Em que momento foi percebida essa possibilidade?

Essa foi uma possibilidade que surgiu através de uma proposição e um convite feitos pela curadora Fernanda Pequeno. Ela nos convidou a participar da exposição “Panelas de pressão também sibilam”, que reuniu artistas do corpo estudantil e ex-estudantes da UERJ naquele momento conturbado em 2017. Era um movimento da nossa parte, enquanto artistas, pra mostrar que a universidade estava viva e atuante mesmo com todas as tentativas de desmonte. A exposição aconteceu no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. A Fernanda apresentou a opção de criarmos algum trabalho em lambe pra que aquele movimento ativasse não só o espaço da galeria, mas o entorno. A ideia era levar essa discussão sobre a UERJ e a educação pública pra rua também, expor a situação. Foi daí que elaboramos o trabalho “Cadeira Universitária”, com imagens de carteiras desmembradas. Esse processo de desmontar, inverter, apagar aquele ícone cadeira já vinha sendo experimentado na xilogravura, em pequenos formatos; um trabalho voltado pro espaço da galeria mesmo. Trazer a imagem pro lambe e pra serigrafia foi muito interessante, transformou o trabalho. Acho que ele tem uma intenção maior de comunicar, de capturar a atenção de quem passa na rua. Depois dos lambes “Cadeira Universitária”’, Luiza e eu levamos o trabalho para rua mais uma vez durante as manifestações de 2019 contra os cortes de orçamento para educação. As serigrafias foram impressas sobre placas de papelão, como cartazes e a gente carregava durante a manifestação, chamava algumas amigas e amigos pra participarem da ação com a gente. Nós começamos a entender que essas imagens deviam ir pra rua, ocupar os espaços da vida cotidiana, agir diretamente no território de ações políticas como essas das manifestações. O trabalho está se encaminhando nesse sentido. Em 2020 produzimos um desdobramento dessa imagem da carteira pra estampar a Camisa Educação, uma iniciativa da galeria A Gentil Carioca e Revista SeLecT. Em breve essa imagem-ideia vai circular pela rua de novo.

_ “Livro-chão” é um trabalho que também traz à tona a circulação na rua. Aapresentando fotografias de atos no concreto. Fala sobre ele?

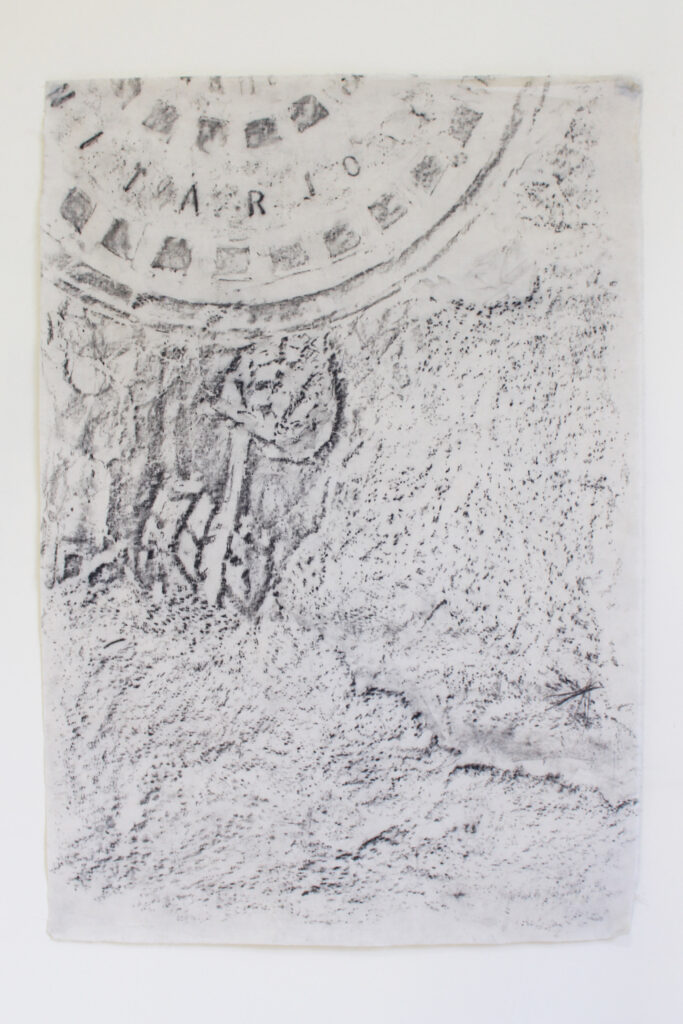

Os foto-livros que realizei em 2017, Livro-chão e Das vezes que não foi à Lua, tinham uma relação direta com meus circuitos diários: da casa pro trabalho, de um trabalho para o outro, da universidade pra casa… Essa foi uma pesquisa realizada durante o mestrado no PPGAV- EBA. Na época, o desafio era dividir meu tempo entre a pesquisa, a escrita e as aulas que eu dava num projeto social na Tijuca, o Projeto Vinde a Mim. O tempo que eu passava nesses deslocamentos entre Tijuca, Anchieta e Fundão e os circuitos que eu gostava de fazer a pé eram sempre maiores que o tempo que eu tinha disponível pra frequentar o ateliê do Fundão. Foi assim que a rua virou esse meu ateliê ocasional. Comecei a olhar pro chão da rua, ler o chão mesmo. As marcas das carteiras em Prova de Estado e o ensaio Cascas, do historiador da arte Didi-Huberman, que eu lia desde a graduação – por indicação da artista e professora Cristina Salgado, foram me conduzindo a essa pesquisa que eu chamo de uma arqueologia poética ou arqueologia do contemporâneo. Fotografo e reúno esse arquivo de marcas que foram gravadas no cimento fresco e se tornaram indeléveis após a secagem do material; as palavras e pequenos textos estão reunidos no Livro-chão e as pegadas, no livro Das vezes que não foi à Lua. O que me interessa, para além do próprio comentário sobre gravura, é resgatar esses rastros de existências que são geralmente invisibilizadas ou apagadas; fazer lembrar e celebrar pessoas anônimas; contar e arquivar suas histórias em registros fragmentados.

_ Trabalhar com arte é um trabalho árduo, e no Brasil, ser artista mal é considerado profissão. Quais os maiores enfrentamentos percebidos?

Meu primeiro e maior embate com essa realidade foi no momento em que eu terminei a graduação em 2014. Eu saí daquela vivência na universidade com um diploma de bacharelado em Artes Visuais e sem nenhuma perspectiva de um emprego formal. Pra mim, foi fundamental passar pela formação do bacharelado, aprendi muito e era o que eu precisava pra desenvolver minha pesquisa artística. Mas aí caiu a ficha: Quem vai contratar a/o artista? As oportunidades de emprego que surgiam eram na área da educação e eu não tenho licenciatura (penso muito em voltar pra universidade pra ter essa formação como professora, hoje vejo a importância disso pra minha atuação docente e artística). Tive uma pequena crise naquela época, por conta desse embate. Demorou um tempo pra entender como eu podia me articular, quais eram as estratégias pra sobreviver, financeiramente falando, pagar as contas e tocar a pesquisa artística. A inserção no mercado de trabalho, a autogestão da carreira artística, a relação com o mercado de arte… são coisas que as universidades ainda não ensinam, infelizmente. Até hoje não tenho nenhum conhecimento sobre o mercado de arte, é um campo que as vezes parece impenetrável. Fui descobrindo outros caminhos: comecei dando oficina de artes em um projeto social; sigo produzindo meus trabalhos mesmo com as limitações financeiras, de espaço, de tempo, etc; procuro estar sempre de olho nos editais, pra fazer o trabalho circular e ser visto. Vejo a academia como um lugar bastante estratégico pra nós artistas. Eu, que já havia me apaixonado pelo trabalho de pesquisa durante a graduação, vi a carreira acadêmica como uma possibilidade valiosa. Exercer a docência e a pesquisa artística, fazê-los uma coisa só. Passei pelo mestrado em Artes Visuais na PPGAV- EBA- UFRJ, logo depois ingressei como professora substituta de desenho da EBA. Tenho encaminhado os planos nesse sentido, acredito que a carreira acadêmica me oferece esse lugar de partilha de conhecimento, de incentivo à minha produção como professora-artista e estabilidade financeira.

_ O Lambe é uma estrutura que possibilita e amplia a visibilidade diversos agentes artísticos. A praticidade do transporte, instalação e reprodução é uma alternativa sustentável. De que maneira você percebe essa materialidade no circuito e na cidade?

Trabalhar com lambe me fez experimentar uma relação completamente diferente com a prática da gravura e seus materiais. Eu vinha fazendo gravuras impressas sobre papel oriental, por exemplo. Era um material caro, super delicado, demandava muitos cuidados pra usar e pra armazenar…eu sofro com isso até hoje! Quando comecei a imprimir as serigrafias em papel jornal o processo era muito mais tranquilo, o papel não era tão delicado, era muito barato, isso me dava mais tranquilidade pra imprimir. A relação com a materialidade do trabalho muda a partir do momento que você sabe que ele vai pra rua, vai ficar exposto ao tempo, à ação das pessoas. Pra mim o lambe é mais uma ação/uma ideia, do que a materialidade em si. É a possibilidade de agir diretamente no espaço público, de incidir sobre o cotidiano da rua e da cidade, de comunicar um pensamento que não vai alcançar somente o público especializado, as pessoas que frequentam museus e centros culturais. Um dos espaços que a gente ocupou ali na Avenida Passos ficava perto de um ponto de ônibus. Durante um tempo eu passava ali, dentro do ônibus, e podia ver os lambes colados. Aquilo estava exposto pra quem passasse de ônibus, pra quem circulasse ali pelo Saara, pra quem olhasse pela janela de algum daqueles prédios. O lambe é a minha inserção num circuito ideológico, parafraseando o Cildo Meireles. Nesse sentido, todo aquele cuidado com a materialidade, a conservação do material já era. A gente cola o lambe e no outro dia alguém já pixou em cima (aliás, foi lindo de ver aquela caligrafia em cima do trabalho!), já tem uma parte rasgada, arrancada. Materialmente é um trabalho efêmero. O que importa é a sobrevivência da ideia.

_ Quando você comenta sobre a sobrevivência da ideia, lembro também do seu trabalho enquanto arte educadora, um lugar de troca constante de saberes. Como você se sente nesse papel?

Eu comecei a lecionar em 2016 na ONG Projeto Vinde a Mim, que atende crianças e adolescentes das comunidades do Salgueiro e Turano. Antes disso tive algumas poucas experiências com oficinas pra crianças, mas como eu disse, não cursei a licenciatura e isso pesou bastante no início. Posso dizer que foi no Projeto que eu vivenciei meu primeiro processo de formação como professora, aprendi muito estando lá – acho que aprendi mais do que ensinei. Foram muitas tentativas e erros no início. Com o tempo, fui entendendo desde as coisas mais simples como fazer planejamento de aula e organizar materiais, às mais complexas que pra mim são as próprias relações humanas. A vivência com as crianças/adolescentes e a equipe do Projeto (coordenadora, psicólogas, assistentes sociais) me ensinou principalmente sobre a construção de uma relação de afeto, confiança e segurança. A coordenadora e idealizadora do Projeto Vinde a Mim, Adriana Araújo, sempre dizia que antes de educar era preciso criar vínculo e que uma relação de aprendizado só se estabelece de maneira saudável se houver confiança. Essa visão moldou meu modo de lecionar. Na minha prática busco criar um ambiente onde a/o estudante se sinta acolhido e a vontade pra falar, pra expor suas dúvidas, pra também ensinar. Quando planejo uma aula preciso entender que cada aluna/o faz a aula junto comigo. Pra mim é imprescindível ter um planejamento das aulas, mas também é preciso estar pronta pra receber o que cada aluno/a traz, ser maleável e as vezes até abrir mão desse planejamento. Tenho baseado a minha prática docente nesse lugar de trocas, entendendo que existem muitos saberes que as/os alunas/os estão prontas/os a me oferecerem, inclusive sobre como ensinar. Comecei a aprender sobre essas relações no ensino para crianças/adolescentes e hoje vejo como isso também é válido dentro da universidade e nos outros espaços onde leciono para jovens e adultos.

_A gente sabe sobre a constante desvalorização do papel de profissionais da educação no Brasil. Enquanto educadora, quais um dos maiores desafios encontrados?

De modo geral e mais evidente, eu posso citar aqui o problema da má remuneração, que obriga as/os professoras/es a trabalharem em mais de um emprego, acumulando um volume de trabalho gigantesco. Além disso, a minha relação próxima com educadoras/es em várias áreas de atuação me faz ver os problemas que se somam em cada contexto. Acompanho a situação das/os professores da rede pública, sucateada pelos governos, com problemas que vão desde turmas lotadas à falta de segurança para alunas/os e professoras/es; na rede particular, tenho visto a proliferação das franquias de ensino que eu chamo de “fast food”, que tem engessado os modos de ensinar e muitas vezes podado a atuação de professoras/es; também posso citar a condição de instabilidade e a falta de um plano de carreira para as/os arte- educadoras/es de museus e centros culturais. A educação no Brasil já enfrentava grandes desafios desde muito tempo. Hoje a gente vive sob a ameaça real e declarada desse governo; e essa bola de neve só cresce com os problemas decorrentes da pandemia. Já estamos vivendo e vamos viver nos próximos anos o aumento desproporcional da carga de trabalho das/os professoras/es, sem uma remuneração que acompanhe esse crescimento; o aumento da evasão escolar; o desrespeito às CLT e estabelecimento de relações abusivas de trabalho.

_ Andréa, os ateliês da UERJ e da UFRJ contam com materiais importantes à desenvoltura de trabalhos. Durante a pandemia, apesar de já graduada, a impossibilidade de acesso a espaços modificaram sua produção?

Mesmo tendo uma relação forte com os ateliês da UERJ e do Parque Lage, não considero a minha prática como uma prática de ateliê. Por não ter um ateliê próprio, meu processo de criação sempre contou bastante com as ideias na cabeça e pequenos projetos e anotações no papel. Quando tenho a possibilidade de produzir ou até mesmo expor, esses projetos vão saindo do papel; e aí que as questões concretas surgem, as impossibilidades, a negociação com a materialidade mesmo. Quando comecei a realizar essa pesquisa com o chão de rua, foram muitas tentativas e erros, muita pesquisa de materiais e conversas com amigos pra entender como eu iria conseguir pôr em prática uma ideia – que parecia simples – de imprimir a textura o chão. Meu trabalho negocia sempre com o espaço que tenho disponível, minha produção caminha com essas mudanças. Quando morava em Anchieta e usava a sala de aula que minha mãe tem em casa como ateliê/ espaço de estudo, produzi Prova de Estado usando as carteiras de escola disponíveis naquele espaço. Realizei a pesquisa sobre o chão de rua num momento da vida em que a sensação que eu tinha era a de passar mais tempo na rua, me deslocando, do que em casa. Quando estive trabalhando no ateliê de gravura da UERJ pude pensar trabalhos que utilizavam as prensas, a caixa de luz para gravar serigrafia. Nesse período de quarentena, em casa, meu ateliê se tornou um caderno artesanal de capa branca e folhas coloridas, vou anotando ideia ali, fazendo desenhos, esquemas. Meu computador também virou um ateliê; passei a manipular algumas imagens digitalmente; o trabalho “Saída de Emergência”, que realizei com a Luiza e foi premiado pela revista SelecT no ano passado, surgiu desse processo virtual. Nesse tempo em casa também criei alguns projetos expográficos direcionados para editais de ocupação. Esse trabalho mais “burocrático” de inscrições em editais e de pensar em estratégias de circulação para os trabalhos fez parte das minhas ocupações de quarentena.

EXPOSIÇÕES

2020

Abre Alas 16, Galeria A Gentil Carioca, 2020;

Minúsculas, Centro de Artes Calouste Gulbenkian, RJ.

Sobre os ombros de gigantes, Curadoria de Raphael Fonseca, Galeria Nara Roesler, SP.

2019

24º Salão Anapolino de Arte, Galeria Antônio Sibasolly, Anápolis, GO;

Corpos-cidades, Espaço Cultural Pence, RJ;

Esqueleto, Paço Imperial, RJ;

Fotograma por fotograma, Cine Galeria, RJ.

2018

Emergência dos corpos, Centro Cultural Justiça Federal, RJ;

Circuito Grude 2018 – Incorporo a revolta, circuito livre lambes em 29 cidades do Brasil e do exterior;

Destraços, Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos, Niterói, RJ;

Achados e perdidos, Galeria Gustavo Schnoor – UERJ, RJ;

[Des] formar, Centro Cultural do Colégio Pedro II – U.E. São Cristóvão, RJ.

2017

Panelas de pressão também sibilam, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, RJ;

Prova de Estado, Galeria Candido Portinari- UERJ, RJ.

2016

Impressões cotidianas – exposição individual, Espaço Vórtice- UFRJ, RJ.

2015

Escutas, Intervalos e Silêncios, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, RJ.

2014

Formação 2013 – Galeria Gustavo Schnoor, RJ.

Mirabilia,Terreiro Contemporâneo, RJ.

2013

Olha Geral, Galeria Gustavo Schnoor, RJ.

2º Edição da MOSCA ArtCon – Mostra Carioca de Arte Contemporânea – Escola de Belas Artes (UFRJ), RJ.

2012

Olha Geral, Galeria Gustavo Schnoor, RJ.

Território do íntimo, matéria do coletivo, 16º Encontro Nacional dos Estudantes de Artes ( ENEARTE) – Galeria Gustavo Schnoor, RJ.

2011

Olha Geral, Galeria Gustavo Schnoor, RJ.

Clarisse Gonçalves 1998. Graduação em história da arte na UERJ. Pesquisadora e historiadora da arte situada no Rio de Janeiro. Atualmente pesquisa manifestações artísticas periféricas, negras, e afrodescendentes no estado do Rio de Janeiro.