Minibio

André Vargas

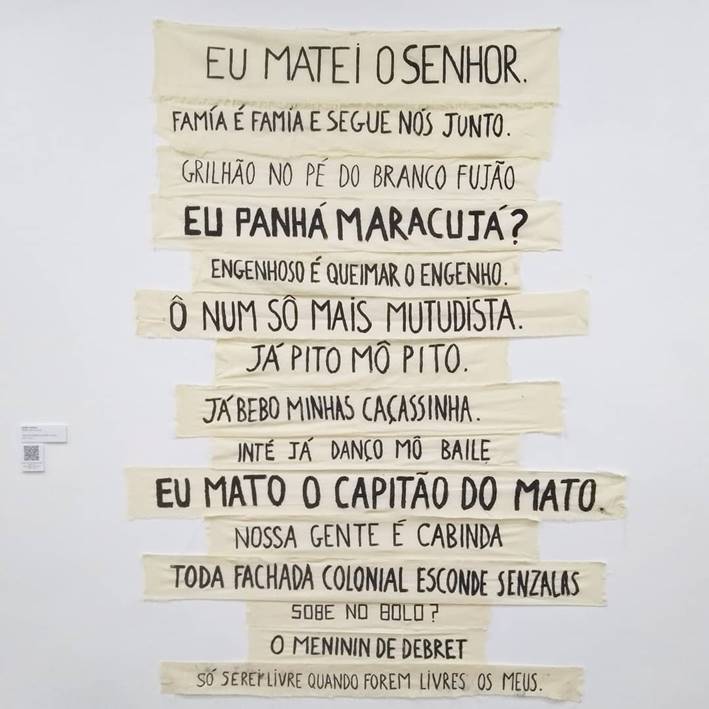

Poeta, músico, educador e graduando de Filosofia pela UFRJ. Escrevo como se desenhasse e cultuo a cultura popular na tentativa de borrar as margens de minha pele. Canto, como cantam as histórias de minha família, um samba, como jamais cantei um dia e, se ainda rimam as minhas palavras é porque a sonoridade comunica algo para além do ditado. E há um bocado de reverência nos gestos sincopados de que faço, mestre sala de outras harmonias, às bandeiras de uma religiosidade que, enquanto ando, miudinho, me habita.

Em 2018 o artista expôs pela primeira vez, integrando a coletiva “Africanizze – Performática”, com curadoria de Silvana Marcelina e Candé Costa no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Em 2019 participou das exposições: “Renovação Carismática” na Caixa Preta, com curadoria de Rafael Bqueer, Vinicius Monte e Gustavo Barreto; “Corpos-Cidades”, no espaço PENCE, de curadoria de Ismael David e Gustavo Barreto; “TIPO COLETIVO”, curada por Thiago Ortiz e de organização de Ronald Duarte; “O grito” de curadoria de Silvana Marcelina; “Tamo Aí”, na Galeria da Passagem (Coart-UERJ), curado por Rafa Éis, e assistência curatorial de Maristela Marinho, “Patifaria”, na Galeria Azul – EBA-UFRJ, organizada por Felipe Carnaúba. E, no corrente 2020, integra a exposição “Casa Póvera”, no CCBM, em Juiz de Fora – MG, de curadoria coletiva e “Rua” no Museu de Arte do Rio, curada por Equipe MAR. Instagram

_ Além de artista, você começou sua carreira enquanto educador em 2013, tendo passado por diversos espaços, entre eles o Instituto Moreira Salles a Biblioteca Parque Estadual. Como foi a experiência enquanto artista e educador dentro desses espaços?

A ideia de ser, eu, um artista visual é bastante recente em relação à ideia de eu ser um agente implicado, preocupado, com a educação e ter trabalhado nesses espaços culturais, que compreendem, respectivamente, as Zonas Sul e Central da cidade. Essas experiências me fizeram entender melhor as dinâmicas sociais do Rio de Janeiro e o contexto político que determinou, de certo modo, minha inserção nesse mercado de trabalho, além do advento de aparelhos culturais como a Biblioteca Parque Estadual. Mas, para além dessa inserção nos contextos sociais e políticos indicados, o contato com outros educadores e com os públicos que constituem esses espaços foi abrindo minhas perspectivas éticas e estéticas, meu olhar para o mundo e para o outro e, quando o outro sou eu, abria, também, aos poucos o meu conhecimento sobre mim mesmo.

De pouco em pouco, trabalhar nesses lugares me fazia perceber que a ideia de ser artista e a ideia ser educador poderiam ser uma ideia só, um só caminho entre me conhecer e me construir no contato com as pessoas. Os desafios enfrentados pelos educadores à época em que estive nesses espaços eram muito diferentes pelo contexto econômico e pelas pressões exercidas pelos públicos que lhes eram tidos padrão, obstáculos diferentes que dinamizavam a angústia inerente de quem trabalha com educação, a tal crise constante que gera ação de mudança, mas, quer seja na BPE, quer seja no IMS, mesmo diante das diferentes condições políticas de trabalho, os educadores se empenhavam para tornar os espaços mais acolhedores e inclusivos, aprendi, com isso, a abraçar mais largo, ou pelo menos tentar, pois foi no choque de realidades que pude perceber o quão importante é conhecer e estudar as relações de alteridade, conhecendo o que me é outro para saber reivindicar futuros menos cruéis e realidades menos díspares.

_ Você também trabalhou enquanto educador no Museu de Arte do Rio. O MAR é considerado um dos espaços culturais mais importantes do Rio e tem apresentado atividades e exposições muito relevantes atualmente. Como foi trabalhar dentro desse espaço?

“O MAR é um museu que tem uma escola, ou uma escola que tem um museu? Um de seus prédios se chama Escola do Olhar que é onde se tenta diluir a noção de que educação e arte são categorias estanques. Arte educa? Educação também é arte? ”… Durante muito tempo eu tinha esse discurso da relação entre museu e escola e entre arte e educação muito ensaiado, era quase automático. Esse era, também, o discurso do próprio museu, por isso era meio que inevitável não seguir, mas eu nunca fui de falar, mesmo a mais ensaiada das falas, sem acreditar no que eu dizia e, há tempos digo e repito a todos que me perguntam o quão importante foi ter trabalhado no Museu de Arte do Rio: “O MAR me formou, mesmo! O MAR não é um museu que tem uma escola, o MAR é uma escola”. Tive minha carreira acadêmica bastante atrapalhada por causa da carga horária de trabalho e a dedicação que eu impunha trabalhando no MAR, é claro, mas aprendi muita coisa que foi, também, e muito, me constituindo entre os outros alunos de filosofia. Uma bagagem tremenda me acompanhou em toda a minha formação, fato do qual jamais posso me arrepender, pois foi durante todo esse tempo pude me reconhecer melhor olhando para os amigos que fiz nessa trajetória.

_Enquanto você trabalhava no museu, algo mudou sua perspectiva enquanto artista e educador?

Eu demorei muito para entender que as coisas que eu fazia e que eu ainda podia fazer poderiam ser entendidas como artes visuais, digo visuais, porque eu já havia publicado dois livros de poesias infantis e já me aventurava há algum tempo na música compondo minhas canções solos e canções com grandes parceiros de vida. Mas eu sempre gostei de me sentir desafiado, meu lema de vida era: levar a minha escrita para todos os lugares possíveis que me fossem apresentados.

Certa ocasião, conversando com o Rafael Bqueer (grande artista que a vida em educativos de espaços culturais me deu o privilégio de conhecer e, que, àquela época, trabalhava no educativo do CCBB-RJ) sobre uma atividade educativa que eu tinha sido convidado a desenvolver com eles (CCBB-RJ), este me perguntou: “André, você já pensou em ter as suas coisas expostas em um museu? ” e aquela pergunta ficou martelando em minha cabeça durante algum tempo, eu não sabia, mas nascia ali uma vontade de escrever de outra maneira, não mais tão marcada pela página e pela ideia tradicional de livro; vontade de escrever e me inscrever em outros tipos de leitura, demorei para perceber que aquilo ao meu redor, dentro dos museus e espaços culturais me atravessavam e construíam meu olhar para o mundo. De fato, ter trabalhado no MAR durante tanto tempo me gerou uma base referencial que fora do museu eu não teria com tanta facilidade, a qual eu acesso consciente e inconscientemente em minhas produções. Basta saber que minhas primeiras referências artísticas eu conheci ao mediar suas obras com os grupos que agendavam visitas no museu. Ayrson Heráclito, Arjan Martins, Rosana Paulino, Aline Motta, Jaime Lauriano, Abdias do Nascimento, Bispo do Rosário, Tiago Santana, Rubem Valentim… um elenco maravilhoso de artistas cujos trabalhos tive o privilégio de conviver.

_André, você atualmente está expondo no MAR, tendo passado por lá enquanto educador, deve ter sido uma experiência bem diferente expor enquanto artista, como foi essa experiência para você?

De fato, expor em um museu deste porte faz a gente acreditar mais no que está fazendo, sei lá, é como se o meu trabalho tivesse sido referendado, sabe? Além do mais o MAR é uma grande vitrine para que o meu trabalho seja visto por um público maior e mais diversos do que o de costume. Tudo isso, é claro, sem falar que fico imaginando o trabalho dos educadores quando em conversa com os públicos do museu. Era eu ali a conversar sobre os trabalhos há tão bem pouco tempo e acredito tanto na força da educação para que o trabalho se emancipe… Não tem lugar melhor para que um trabalho artístico resista do que na consistência do trabalho de um educador em mediação com os públicos!… Outro fator importante é que sempre acompanhei o trabalho da equipe de curadoria do museu e me identifico em muito com as identidades de pesquisa do Marcelo Campos. Ter sido convidado por ele para participar com dois trabalhos dessa coletiva maravilhosa, “Rua! ”, é, também, um enorme fomento para que eu continue a trabalhar! Não posso deixar de citar também o excelente trabalho de curadoria que vem fazendo a Amanda Bonnan e a prodigiosa carreira da Pollyana Quintella, esta última, multifacetada e coerente e que conheci, ainda educadora, no mesmo MAR de 2013. Admiro muito!

_ Como você disse, você publicou dois livros, você pode comentar um pouco mais sobre esse processo?

Desde que comecei a escrever poemas, ainda na pré-adolescência, o meu intuito sempre foi chegar aos livros. Passar por todo o processo de editoração e crescer com os meus escritos publicados era só o que eu daquela época imaginava para o futuro. Entrei em Letras para cursar português/literaturas, porque eu acreditava que esse era o melhor caminho para quem, como eu, escrevia poesias e se via aos sonhos com a possibilidade de trabalhar com isso. Dentro de Letras, comecei a estudar as literaturas infanto-juvenil brasileira e a participar de cursos de contação de histórias até que passei a me dedicar a criar as minhas próprias histórias para contar e também, muitas poesias infantis que eu “guardava” em um blog, chamado “Caraminholas – Poesias do Fundo da Cachola”. Os poucos leitores que tive com esse blog sempre me incentivaram a publicar aquelas poesias em livro, tanto que passei, então, a realizar na minha cabeça que eu estava pronto para me lançar nessa aventura. Para publicar o livro, eu penerei o blog inteiro e o livro ganhou, então, o mesmo nome do blog. Depois procurei uma editora que aceitasse publicar o livro, já que era o meu primeiro passo nesse caminho de publicações e a Multifoco aceitou. Lançamos. A minha intenção depois de publicar o “Caraminholas…” (2012), era de fazer um processo semelhante com as minhas poesias “adultas”, mas me surgiu um desafio antes mesmo que eu pudesse me organizar para tais anseios adultos, o que muito me enche de orgulho contar.

Um amigo ilustrador, dono de um traço irreparável e de uma multiplicidade técnica invejável, Luiz Silva, tinha já pronto um livro de imagens que ele havia criado, mas que, de alguma maneira, ele sentia falta de um texto que o conduzisse. Então, como um caminho inverso ao que comumente acontece, o dono das imagens (Luiz) convidou um poeta (André) para “ilustrar”. E lá fui eu ilustrar com palavras o que as imagens já vinham dizendo. Dessa parceria surgiu o meu segundo livro, o nosso “Roupa de Camaleão” (2017) que foi publicado pela Editora Escrita Fina do Grupo Zit. Tenho ainda a mania de escrever pensando no objeto livro, e tenho, também, alguns projetos de livro que acompanham meu caminhar, já que, quer seja nas artes visuais, quer seja na música, a minha escrita se exercita de maneira que nunca me vejo alguém que não seja, acima de tudo, um poeta.

_ André, você atualmente cursa filosofia, como foi para você começar uma carreira em artes visuais?

Foi inusitado, confesso, mas não foi um caminho tão árduo assim. Minha mãe é pintora, tenho tias e tios que pintam, sou de uma família de artistas, quase todos músicos e cantadores, e tudo isso contribui para que eu tivesse um caminho um pouco mais tranquilo, principalmente no quesito entendimento do trabalho e incentivos. O ambiente familiar me era favorável e, desde cedo, pude me desenvolver como o poeta da família, tanto que cursei nove períodos de Letras antes de ir para a Filosofia.

Já em Filosofia, minha pesquisa sempre foi em estética e foi cursando Filosofia que eu comecei a trabalhar com educação em espaços culturais o que colaborou ainda mais para as minhas vontades estéticas aflorarem, mas, de fato, só depois daquela pergunta que ouvi do Bqueer é que comecei a pensar em desafiar a minha escrita em outros suportes e outras formas. Aí, logo depois da conversa com o Bqueer, foi que aconteceu de uma amiga, Silvana Marcelina – que nos idos de 2018 estava curando, junto com o Candé Costa, uma exposição de performances que se chamou Africanizze Performática – conversar comigo sobre um artista que não ia mais fazer parte da coletiva e que passou a faltar um nome para fechar a programação. Juntei lé com cré e disse: “eu faço! ” E ela apostou em mim, mesmo eu não tendo experiência anterior e foi assim que eu tive a minha primeira oportunidade e, logo de primeira, numa exposição fantástica, ao lado de nomes que hoje são referências incríveis para mim como Ismael David, Odarayá Mello, Nelson Almeida, Rafa Ferreira, Helen Nzinga, Geancarlos Barbosa, Victor Oliveira, Rastros de Diógnes e o próprio Rafael Bqueer. Toda essa galera junta em um lugar que adoro que é o Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica.

Sempre achei que ia ser mais difícil seguir para mim que não conhecia a turma dos artistas de minha geração, afinal eu era um aluno de Filosofia que não havia passado pela EBA, pela UERJ, pelo Parque Lage, esses lugares formais da arte carioca… mas passei a conhecer o trabalho de artistas que muito me ensinaram por meio da internet e, aos poucos, fui criando minha própria rede, onde a minha produção passou a também se conectar com outras produções e servir de referencial para outros que começaram depois de mim. Mas tem uma coisa engraçada que lembro sobre isso de fazer uma coisa que, aparentemente, foge da minha graduação… Certa uma vez, conversando com o Yhuri Cruz, descobri que ele também tem uma graduação “esquisita” como a minha, fiquei feliz de não ser o único que está a trilhar um caminho diferente do que a minha formação indica e, veja o trabalho do Yhuri, é pra ficar feliz mesmo! Um baita artista! Depois conheci outros que “escaparam” da formação como a gente, mas agora, entendendo melhor a pergunta, acho que inevitavelmente nossas produções acabam por refletir também a graduação que, no meu caso as duas, escolhemos seguir, acho que tem muito do André da Filosofia nas questões que os meus trabalhos levantam.

_ O Yhuri foi uma das pessoas entrevistadas recentemente, além do Yhuri, uma ampla rede de artistas da zona norte também trabalha partindo de poéticas semelhantes, envolvendo raça, gênero, religião e classe. Como é para você esse contato?

Poder me aproximar de artistas que implodem com sua presença e existência em obra a presunção elitista da arte no Brasil é poder. Poder mesmo! Daquele tipo de poder que só se sente quando estamos em bloco em uma manifestação ou em um bloco de carnaval. O poder de ser na força a mais do coletivo. É muito gratificante ver o quão fecunda é a cena carioca em relação aos outros eixos, mas também é muito bacana ver como as outras cenas do Brasil estão jogando o jogo para se fazer presença nos espaços. São vozes de um Rio de verdade que se insurgem nas bocas de Yhuri Cruz, Ismael David, Max Willa, Daniel Santiso, Giselle Magioli, Andrea Hygino, Róbinei Bonifácio, Raphael Cruz, Mariana Maia, Simba, Jandir Jr… entre tantas outras pessoas que pude me aproximar nesse caminho de subúrbios e periferias geográficas e/ou existenciais, para muito além da ideia de Zona Norte inclusive, como o Mulambö, o PV Dias, o Rafael Amorim, o Rafa Éis, o Bqueer, o Elian Almeida, o Gilson Andrade… cito com isso alguns dos artistas negros dessa geração que eu já pude trocar figurinhas! São vozes de todos os cantos que se erguem para agitar nossas novas e velhas bandeiras, agora como sempre. Na raça!

Recentemente fui a Juiz de Fora, convidado pelo artista Augusto Henrique da Costa para me inscrever e participar de uma coletiva, “Casa Póvera”, organizada e curada por Noah Mancini, e pude ver mais de perto que a mobilização dos artistas por uma outra centricidade é muito semelhante ao que vemos aqui no Rio, até porque, é preciso e imperioso que façamos essa mea culpa, mesmo que disso também sejamos vitimados, mas o Rio exerce forte noção de centro para o país, o que assola outras cidades e estados. Mas nós, artistas com origem no subúrbio, nas periferias, nas favelas, nas cidades de menor porte, nos reunindo para expor arte, em um tempo de precariedades, é o poder! E com esse poder, nós estamos dizendo, a todo momento, que não somos vozes marginais. Nós somos as vozes do nosso tempo, nós somos o novo e verdadeiro centro, e as bocas tão acostumadas a abocanhar todas as falas como suas, agora precisam calar e ouvir. Mas o desafio é grande, porque precisamos jogar, em muita medida, com essas bocas que nos silenciavam num passado não tão distante.

_ Você tem uma trajetória bem incrível, tendo passado por diversos ambientes, isso modifica a nossa percepção em relação ao que pode ser produzido e essa variedade de conhecimentos e experiências é bem clara nos seus trabalhos. Depois de participar do Africanizze Performática, você começou a desenvolver uma série de outras produções. Após a performance, qual foi seu primeiro trabalho individual?

Minha produção depois de Africanizze foi muito intensa. Eu me impus a tarefa de fazer um trabalho por dia durante aquelas férias, o que, de fato, me ajudou a manter certa regularidade depois das férias acabadas, então, se eu bem muito não me engano, o meu trabalho na sequência da exposição foi “Figa na Fuga”, que foi, inclusive, o meu segundo trabalho a ser exposto, já em 2019, em uma exposição que se chamou “Renovação Carismática”, curada pelo Rafa Bqueer e Vinicius Monte, com auxílio de Gustavo Barreto (atual dono da obra) que aconteceu na Caixa Preta.

_Uma significativa parte dos seus trabalhos está diretamente ligada à religiosidade. Como você enxerga a importância de trabalhar o diálogo entre arte e religiões de matriz africana no Brasil?

Conhecer, reconhecer, fabular e confabular a mim mesmo, dialogando com as mensagens que recebo dos mundos e que nem sempre compreendo, assim vão se pautando as minhas pendengas e assim se desdobram as imagens nos meus trabalhos. Parece clichê, mas as perguntas “Quem sou eu? ”, “De onde eu vim? ” E “Para onde vou? ” São minhas companheiras na arte, já que elas parecem ter um peso maior quando se é um jovem negro no Brasil. Mas outras perguntas logo surgem pelo caminho, complexificando estas primeiras.

Como conhecer a história da minha família negra se não há documentação suficiente? Como saber sobre nossa religiosidade antes da conversão de minha família à religião do dono da fazenda? Como entender a minha instrução religiosa, ainda que distanciada pela liberdade que meus pais me deram, na maneira como olho para as coisas? Como compreender-me em relação com as minhas próprias matrizes culturais e religiosas que me foram proibidas, mas que sempre vibraram em minha pele? Como responder a elas? Como entender que, enquanto eu procurava entender histórica e cientificamente, mais eu me devotava e poetizava minhas relações? E, sobretudo, como falar de cultura popular, onde me insiro como um corpo “popular”, sem falar de cultura negra e, com isso, sem falar de religiosidade negra? Há em toda manifestação cultural negra brasileira um gene em comum com as resistências religiosas, porque foi nos terreiros das Tias baianas que se reorganizaram as peças desse jogo e a ginga deu início, essa é a matriz.

Os meus diálogos com as religiões de origem africana aparecem como forma de construir um passado familiar no presente pessoal das mensagens do mundo em relação ao futuro de devoção, a relação é, portanto, de ancestralidade que tomo por filosofia de vida. Sou mandingueiro dos pequenos atos e cultivo formas de diálogo com o invisível em minha casa, mas são práticas pessoais em minha rotina de candengo, de aprendiz. Porém, apesar de muitos dos meus trabalhos artísticos apresentarem um diálogo com as religiosidades, meus trabalhos não são religiosos, eles não se fecham, eles não são sobre a presença, ou certeza, são sobre a ausência e a dúvida, a única capaz de abrir infinitas leituras. A comunicação é a dúvida e a ausência.

A cultura que eu “consumo” e “produzo” é essa que não admite pureza, ou melhor, que sobrevive da abertura para o novo, para a ranhura, para o rascunho, para o inacabado. Onde o pandeiro espanhol tocou samba, onde Dom Sebastião virou um caboclo, onde, nas senzalas se fez feijoada e o cassoulet do Debret ninguém engole, onde se brinda com a garrafa e dá-se gole ao santo, onde o crente pede licença para despacho na encruzilhada, onde a festa de são Jorge é padre, mãe de santo, benção e pagode. Onde as religiões são um arroubo de ações que inauguram a todo tempo um mundo novo. As religiões de matriz estão no meu trabalho, porque a matriz que a cultura popular brasileira, onde meu trabalho mais se insere, encarna é a mesma.

_Sua produção percorre diferentes materialidades, como é pra você trabalhar essa multiplicidade?

Apesar das múltiplas materialidades, a palavra é a constante, até mesmo quando ela se ausenta, o foco está nela. Costumo dizer, aqueles que podem apontar a minha falta de técnica em pintura, por exemplo, apesar de eu ter aprendido muita coisa com o contato mais rotineiro com tinta e pincel, que eu sou um poeta e a minha técnica é a escrita, mesmo quando ela é pura ausência, é ela que procuro desafiar em superfícies, suportes e demandas variadas e, com isso, lidar com as dificuldades que essas materialidades me trazem.

_Em Brado Retumbante, é possível identificar a influência dos Caboclos de Umbanda, representada através de seus instrumentos, como a flecha. Você pode comentar um pouco sobre esse trabalho?

Esse trabalho foi criado para a Exposição “O Grito”, curada pela Silvana Marcelina, amiga de tantas empreitadas artísticas, para o espaço PENCE – espaço gerido pelo Ismael David, artista incrível e importante atividade cultural -, na Lapa, nos idos de 2019. E o convite me foi feito juntamente com uma primeira instigação sobre o tema “grito”, que se dava muito por causa da tensão na relação do grito do Ipiranga x grito dos excluídos, já que a exposição começaria no mês de setembro, mês da “Independência” do Brasil.

Silvana me convidou e me pediu um trabalho que versasse sobre esse tema. Matutei alguns poucos dias e, diante da ideia de grito fundador de nossa nação, conjecturei que o brado de um caboclo quando chega num centro de umbanda era o mais simbólico dos gritos fundamentais para a nossa formação como nação, em confronto com o velho e branco “Independência ou morte? ” E as sete flechas de ferro – que só pude produzir por entrar rápido em contato com o pai ferreiro de querida amiga e artista impecável, Patrícia Chaves – que compõem a palavra-grito “Kiô” também apontam para as resistências indígenas diante da formação de um Brasil perverso e branco.

_ Em Todo chão de rua é um quadro negro você trabalha em diferentes localidades. Quando você começou a desenvolver esse trabalho?

Eu já tinha vontade de trabalhar com algum ato público que se apagasse com o tempo desde que comecei a me entender como artista visual e, aos poucos, essa frase me foi surgindo junto com o uso de giz de quadro que é condição para que o ato aconteça. Quando eu fecho uma ideia, eu não sossego até executar a mesma. E foi assim. Foi só a frase se fechar na minha cabeça que eu convidei a Silvana Marcelina para fotografar a ação que aconteceu na calçada de um colégio no centro da cidade, no intervalo de nosso trabalho àquela época.

_ Como você comentou, a palavra é sua constante. Como se dá essa relação?

Trago a escrita comigo como pesquisa, assunto e produção. Me exercito assim, jogando com palavras e isso desde que aprendi a escrever “errado” os textos do colégio. Mas acredito que hoje eu consiga mais reconhecer o caráter de “escritura” no que eu entendia como “escrita”, porque em “escritura” cabe também a fala e o jogo das impossibilidades de se ver o que está entre significante, significado e signo sem que recorramos a alguma outra forma de escritura. A “escritura”, tomando toda essa piração emprestada do filósofo argelino Derrida, seria o entendimento comunicativo anterior mesmo a própria escrita, a forma como se forma já como linguagem o nosso pensamento. Mas, voltando para a minha produção, gosto de ver quando um trabalho meu versa sobre a ausência da escrita e perceber como isso sugere milhares de outros entendimentos sobre o lido e a lida de um trabalho de escrever como se pintasse.

_ André, estamos atualmente passando por um período de desmonte nas instituições culturais promovidas pela direita. Recentemente o MAR esteve sob ataque direto, com ameaças de corte, tendo sua verba retida pelo governo, e chegando ao ponto de estar sob o risco de fechar ou interromper o funcionamento, mesmo sendo um dos museus mais importantes do Rio. Você trabalhou lá nesse período, enquanto artista e arte educador, como você vê toda essa situação?

O risco de fechar o museu hoje parece mais evidente ao grande público, mas é fato que a cultura e a educação sempre estiveram ameaçadas no nosso país. Não nego, com isso, que haja hoje um discurso mais declarado de oposição às pautas progressistas, das quais o MAR parece levantar sua identidade crítica, mas seria ingênuo de minha parte dizer, contudo, que é simples esse jogo político, perceba, o Museu de Arte do Rio foi criado por um governo de direita em um contexto, é claro, de grandes eventos e muita verba, mas de direita. Uma direita política, com escândalos e todo um discurso neoliberal, mas política. Não somos sequer bons em eleger prefeitos e governadores de esquerda para ter um panorama melhor dessa diferença. O que vejo com mais terror nos governos de hoje é que, em boa medida, essa oposição às pautas progressistas, reivindicadas pelas ditas “minorias”, se manifesta por um comportamento que sequer é político, sequer pode se apontar como de esquerda ou direita

. Na verdade, esse comportamento dos nossos governantes é fruto, em larga escala, de uma doutrina absurdamente religiosa a ditar leituras sociais, o que faz com que tudo pareça birra, pinimba e manha de uma única diferença, a religiosa, que ao invés de pensar o outro no que este necessita para ter mais chances na vida, quer reduzir a multiplicada da nossa cultura à univocidade da própria fé. O corte de verbas e o descaso para com o carnaval das escolas de samba, por exemplo, não me parece descolado de uma pinimba pública gerada por um racismo religioso e racismo não é orientação política, racismo é crime. De fato, estamos, em educação e cultura, ameaçados hoje por esse governo, diferentemente de como estávamos ameaçados nos anteriores, mas nunca estivemos tranquilos, é o que penso. Contudo, se “na luta é que a gente se encontra”, o MAR foi se consolidando como um desses espaço de luta.

_Como você comentou anteriormente, as políticas públicas sempre tiveram motivações religiosas, o racismo religioso no Rio de Janeiro é muito nítido e visível, tomando como exemplo os constantes ataques à terrenos de candomblé e umbanda. Enquanto artista, todo seu trabalho é político e se vê bastante necessário, principalmente enquanto forma de resistência aos constantes apagamentos e violências declaradas às religiões de matriz africana. Como você enxerga sua produção dentro de tudo isso?

Acho importante que reconheçam a força da arte para confrontar e reparar preconceitos históricos, mas, até mesmo como um dilema ético, meus trabalhos não querem se colocar como bandeira para as religiões, porque, dessa maneira, eles estariam se colocando à frente delas, e isso me preocupa bastante. Não estou em nome de um ilê, ou de um centro específico, nem tampouco é essa a minha posição política a priori. Digo novamente, a ética me impede de tais arroubos, já que penso que minha relação com a minha religiosidade ainda se dá de maneira muito caseira e em construção. Mas acredito muito na produção de artistas que lidam com essa bivocidade de suas ações, como o amigo Thiago Ortiz e o Ayrson Heráclito. Estes trabalham em consonância frontal com suas práticas religiosas e as constroem diretamente em suas poéticas tendo que lidar constantemente com os graus de sacralidade e com as demandas religiosas de seus atos artísticos e, assim, o fazem com a maestria e propriedade. O meu trabalho é mais uma ode a cultura popular, logo às religiosidades populares, do que qualquer outra coisa de mais fundamento. Acredito que, se posso ajudar nesse caminho de confronto anti-racista em relação às religiões de matriz africana com algo em meu posicionamento estético-político, é demonstrando que, no meu íntimo pessoal, essas energias circulam com liberdade e transbordam, respingando nos trabalhos a exata medida que encontrei no meu caminho para os passos que dou para me reconhecer negro, demasiado negro e me forjar negro, como o ferro, para um futuro de lutas, pois acredito que é inevitável para aquele que se reconhece negro, ou descendente de negros africanos, não reconhecer o poder das religiões de matriz afro para a nossa cultura.

Participação em exposições

Africanizze Performática, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, Setembro de 2018

Renovação Carismática, Caixa Preta, Fevereiro de 2019

Corpos-Cidades, Espaço Pence, Maio de 2019

Tipo Coletivo, Tipografia, Maio de 2019

O Grito, PENCE, Setembro de 2019

Tamo Aí, Galeria da Passagem (UERJ), Outubro de 2019

Patifaria, Galeria Azul (UFRJ), Outubro de 2019

Casa Povera, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Janeiro de 2020

Rua!, Museu de Arte do Rio, Janeiro de 2020

Livros Publicados

Livro infantil Roupa de Camaleão, Grupo editorial Zit, 2017.

Livro de poesias infantis Caraminholas – poesias do fundo da cachola, Editora Multifoco, 2012.

Clarisse Gonçalves 1998. Graduação em história da arte, UERJ. Pesquisadora e historiadora da arte situada no Rio de Janeiro. Atualmente pesquisa manifestações artísticas periféricas, negras, e afrodescendentes no estado do Rio de Janeiro.